Version vietnamienne

Version anglaise

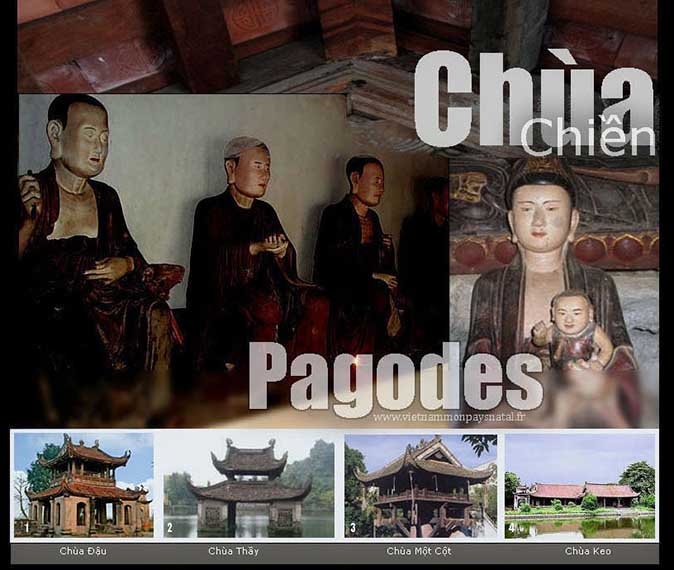

On se donne le nom « Thầy ou maître » car c’est ici que le moine bouddhiste Từ Đạo Hạnh, a inventé et enseigné à la population locale un art unique en son genre: le théâtre des marionnettes sur l’eau. Il y a aussi la pagode Côn Sơn située sur le mont de même nom, à 60km de Hànội dans la province de Hải Dương. Constituée d’une vingtaine d’édifices, celle-ci se niche dans la pinède au sommet d’un escalier de quelques centaines de marches. C’est ici qu’en se retirant de la vie politique, l’humaniste célèbre Nguyễn Trãi nous a laissé un poème inoubliable intitulé « Le Chant de Côn Sơn (Côn Sơn Ca) » où il a décrit le paysage magnifique de ce mont et il a tenté de résumer la vie d’un homme qui ne peut durer que cent ans au plus et pour laquelle chacun cherche ce qu’il désire avant de retomber finalement en herbes et poussière. Mais la pagode la plus visitée reste celle des Parfums (Chùa Hương). Celle-ci est en fait un complexe d’édifices construits dans les falaises de montagne. Située à 60 km au sud-ouest de la capitale, elle est l’un des sanctuaires nationaux fréquentés par la plupart des Vietnamiens avec la pagode Bà Chúa Xứ (Châu Đốc) à proximité de la frontière du Cambodge lors de la fête du Tết. Au centre du Vietnam, la pagode de la Dame céleste (Chùa Thiên Mụ), située en face de la rivière des Parfums (sông Hương) ne manque pas de charme tandis qu’au sud, dans la province de Tây Ninh, non loin de Saïgon, se blottit sur le mont de la Dame noire (núi Bà Đen) une pagode portant le même nom.

Dans la seule capitale Hanoï, on recense au moins 130 pagodes aux alentours. Il y autant de villages que de pagodes. Il est difficile de tout énumérer. Mais à cause des caprices du temps et des ravages provoqués par la guerre, il existe un nombre infime d’édifices ayant réussi à garder intact le style architectural et sculptural datant des dynasties Lý, Trần et Lê.

Parfois le méfait humain est responsable de la destruction de certaines pagodes célèbres. C’est le cas de la pagode Báo Thiên dont l’emplacement a été cédé aux autorités coloniales françaises pour la construction de l’église de style néo-gothique Saint-Joseph qu’on voit aujourd’hui au coeur de la capitale, non loin du lac célèbre de l’épée restituée (Hồ Hoàn Kiếm) (Hànội). D’une manière générale, la plupart des pagodes d’aujourd’hui, gardent visiblement la trace de restauration et de rénovation sous la dynastie des Nguyễn. Par contre, leurs objets cultuels, leurs statues en pierre et en bronze ont été moins altérés et ont conservé l’état initial au fil des siècles. De plus, lorsqu’on s’avance dans le centre et dans le Sud du Vietnam, on s’aperçoit que les influences chame et khmère ne sont pas absentes dans l’architecture des pagodes car ces territoires appartenaient dans le passé respectivement aux royaumes du Champa et du Founan.

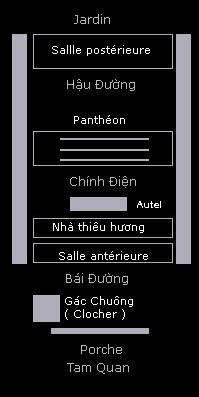

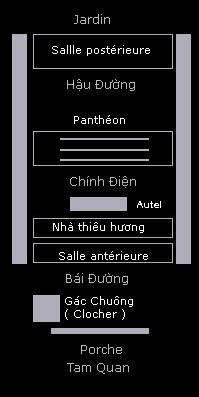

Malgré le nombre considérable de pagodes et la variété de leur taille, l’agencement de leurs bâtiments s’opère de façon immuable. Il est facile de le reconnaître grâce aux 6 caractères célèbres chinois suivants:. Nhất, Nhị, Tam, Đinh, Công et Quốc (ou 一, 二 , 三 ,丁, 工 et 国 en chinois). La simplicité est visible dans le modèle identifié par le premier caractère Nhất où les bâtiments se succèdent en une seule rangée transversale face au porche (Tam Quan). C’est ce qu’on trouve dans la plupart des pagodes des villages n’ayant aucune subvention de l’état ou dans le delta du Mékong au Sud Vietnam. Le deuxième caractère Nhị signifiant « deux » rappelle bien la disposition de deux rangées transversales parallèles face au porche. Celui-ci a l’avantage d’avoir au moins trois portes latérales et dessert une cour où la végétation est luxuriante et omniprésente grâce aux bosquets d’arbustes et aux fleurs en pots. Parfois on se retrouve avec une mare aux lotus et aux nénuphars, ce qui ne manque pas de rappeler la sérénité en accord avec la nature.

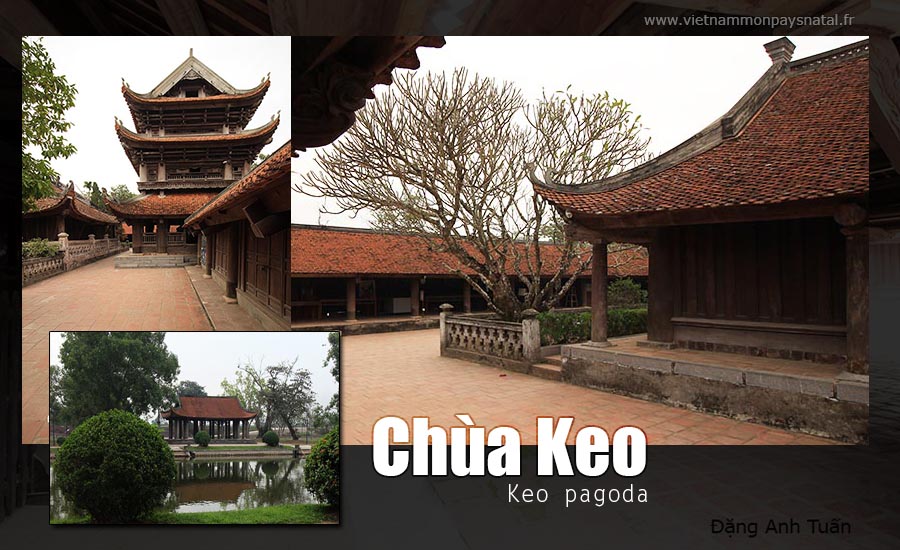

Avec le troisième caractère Tam, il y a trois rangées transversales parallèles reliées souvent au milieu par des petits ponts ou par un couloir. C’est le cas des pagodes Kim Liên (Hànội) et Tây Phương (Hà Tây). La première rangée correspond à un groupe de bâtiments dont le premier s’appelle souvent sous le nom « salle antérieure ou tiền đường ». Connu parfois sous le nom vietnamien de « bái đường », celui-ci sert à recevoir tous les fidèles. Il est protégé à son entrée par les divinités gardiennes (ou dvàrapalàs ou hộ pháp) qui, aux traits menaçants, portent la cuirasse et montrent leurs armes (hallebarde, heaume etc..). Parfois, trônent aux côtés de cette salle antérieure les dix rois des enfers (Thập điện diêm vương ou Yamas) ou au couloir les 18 arhats (Phật La Hán) dans leurs différentes postures. C’est le cas de la pagode (Chùa Keo) où sont présents les 18 arhats dans la salle antérieure. Parfois il y a aussi les génies du sol ou le génie protecteur des biens de la pagode (Đức Ông). L’une des caractéristiques de la pagode vietnamienne est la présence de la déesse mère Mẫu Hạnh (Liễu Hạnh Công Chúa), l’un des 4 personnages adorés par les Vietnamiens. Sa vénération est visible par exemple dans la salle antérieure de la pagode Mía (Chùa Mía, Hà Tây). Puis dans un deuxième bâtiment légèrement surélevé par rapport au premier, on trouve des brûle-parfums ainsi que la stèle de pierre racontant l’histoire de la pagode. C’est pourquoi il a pour nom « nhà thiêu hương (ou salle de consommation d’encens) ». C’est aussi au fond de ce bâtiment qu’il y a un autel devant lequel les moines récitent les prières avec les fidèles en frappant sur un grelot en bois (mõ) et une cloche renversée en bronze (chuông). Il est possible de rencontrer parfois dans ce groupe de bâtiments la cloche si l’emplacement du clocher (gác chuông) n’est pas prévu à côté (ou à l’étage) du porche. Quelle que soit la taille de la pagode, on doit trouver au minimum trois bâtiments pour cette première rangée.

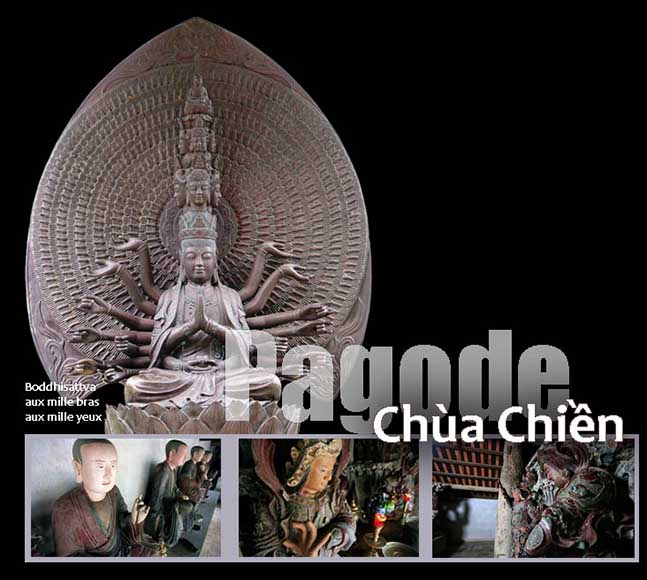

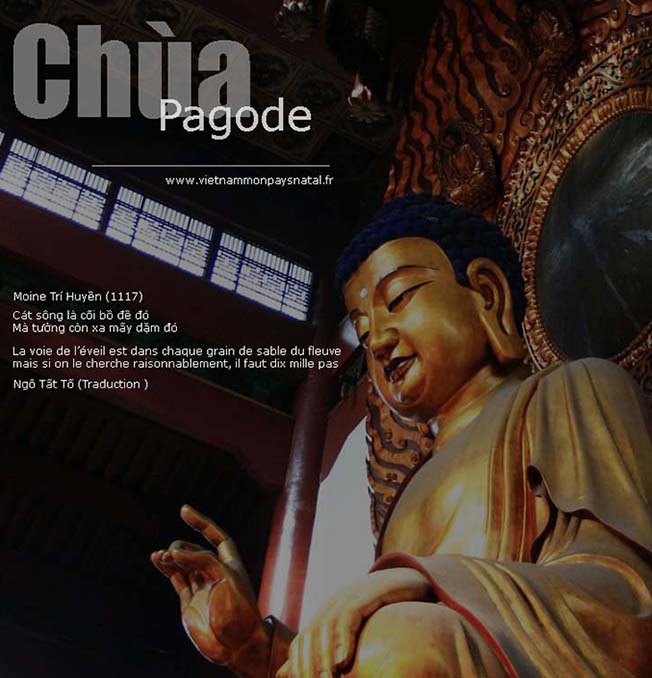

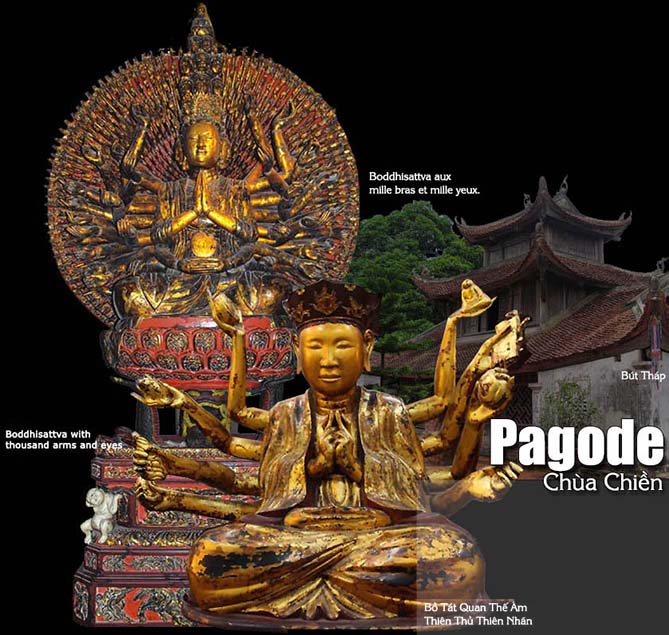

Après celle-ci, on se retrouve avec la rangée la plus importante de la pagode qui correspond à la salle des autels principaux (thượng điện). C’est ici qu’on a le panthéon aussi riche que hiérarchisé. Celui-ci est réparti sur trois socles. On trouve sur le plus haut socle adossé contre le mur du fond, l’autel des Bouddhas des Trois Eres (Tam Thế). Sur cet autel, figurent dans la conception du bouddhisme Màhayàna (Phật Giáo Đại Thừa) les trois statues représentant le Passé (Quá Khứ), le Présent (Hiện Tại) et le Futur (Vị Lai), chacune assise dans un trône de lotus. Sur le deuxième socle posé légèrement inférieur au premier trônent les trois statues dites trois existences avec le Bouddha Amitabha (Phật A Di Đà) au milieu, le Boddhisattva Avalokitecvara à gauche (Bồ Tát Quan Âm) et le Boddhisattva Mahasthanarrata à droite (Bồ Tát Đại Thế Chí). D’une manière générale, le Bouddha Amitabha est de stature plus imposante par rapport aux deux autres. Leur présence témoigne de l’importance accordée par les Vietnamiens à l’existence de la Terre pure (Tịnh Độ) dans le bouddhisme.

Cette croyance est tellement populaire auprès des Vietnamiens car selon eux, il existe le Paradis de l’Ouest (Sukhàvati ou Tây Phương cực lạc) auquel préside le Bouddha de la Lumière Infinie (Amitabha) et vers lequel ce dernier guide les âmes des morts. En faisant appel à son nom, le dévot pourrait accèder à ce paradis grâce à sa demande de la grâce auprès du Boddhisattva Avalokitecvara agissant comme intercesseur. Selon le chercheur vietnamien Nguyễn Thế Anh, c’est le moine Thảo Đường ramené au pays par le roi Lý Thánh Tôn lors de son expédition militaire au Champa (Đồng Dương), qui proposerait ce procédé de l’illumination au moyen de l’intuition et de l’engourdissement de l’esprit par la récitation du nom de Bouddha. C’est aussi pour cela que les bouddhistes vietnamiens ont l’habitude de prononcer A Di Đà (Amitabha) à la place du mot « bonjour » lorsqu’ils se rencontrent.

Schéma de l’agencement d’intérieur de la

pagode avec le caractère Công

Enfin sur le dernier socle plus bas et plus large que les deux autres, se trouvent Cakyamouni, le Bouddha du Présent et ses deux plus grands disciples: Kasyapa (Đại Ca Diếp) et son cousin Ananda (Tôn Giả A Nan). Dans certaines pagodes, il y a un quatrième socle sur lequel figure le Bouddha du Futur Maitreya avec un boddhisattva Samantabhadra (Phổ Hiền Bồ Tát), symbole de la pratique à sa droite et un boddhisattva Manjusri (Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi), symbole de la sagesse à sa gauche. Le nombre de statues exposées sur les autels varie en fonction de la renommée de la pagode en question. Il est dû en grande partie à des offrandes de la part des fidèles. C’est le cas de la pagode Mía (Chùa Mía) où on dénombre 287 statues, celui de la pagode Trăm Gian (Hà Tây) avec 153 statues etc…

Quant à la dernière rangée de la pagode (ou hậu đường), elle correspond à la salle postérieure et elle a le caractère multifonctionnel. Certaines pagodes la réservent à l’habitation des religieux (tăng đường). D’autres s’en servent pour la faire devenir lieu de culte des génies ou des héros comme Mạc Đĩnh Chi (pagode Chùa Dâu) ou Đặng Tiến Đông (pagode Trăm Gian, Hà Tây). C’est pourquoi on est habitué à dire: tiền Phật hậu Thần ( Le Bouddha devant et les Génies derrière). C’est le schéma inverse qu’on doit retrouver dans un temple (đình): Tiền Thần, Hậu Phật. (Les génies devant et le Bouddha derrière). On y trouve parfois un clocher ou un pavillon des Mânes pour les trépassés.

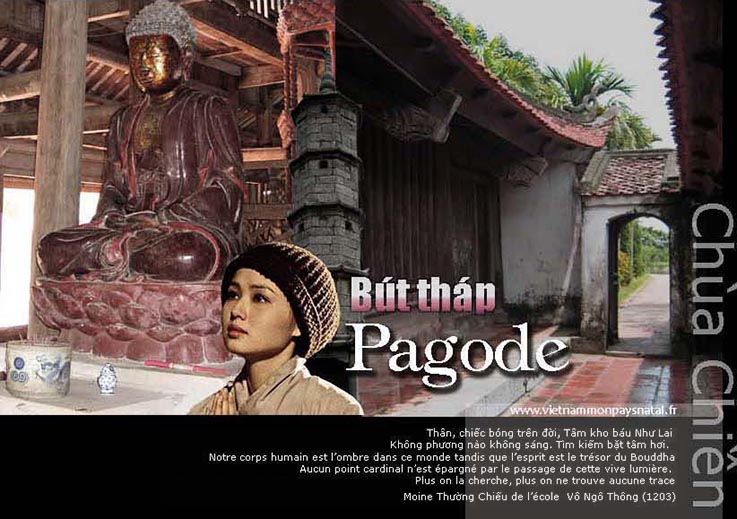

Parfois, on réserve une pièce ou un autel dédié à ceux qui ont investi beaucoup d’argent dans la construction ou l’entretien de la pagode. La plupart des donateurs étaient des femmes, celles ayant une influence notable dans les affaires d’état. C’est le cas de la princesse Mía, l’une des concubines du seigneur Trịnh. On lui a réservé spécialement dans la pagode Mía un autel proche de celui du Bouddha. Dans la pagode Bút Tháp, on trouve carrément une salle destinée à la vénération des donatrices telles que la grande reine Trịnh Thị Ngọc Cúc, les princesses Lê Thị Ngọc Duyên et Trịnh Thị Ngọc Cơ. Ce sont des personnages ayant participé financièrement à la construction de cette pagode au XVIIème siècle.

Dans l’arrière-cour de la pagode, on découvre soit un jardin avec des stupas soit un mare aux nénuphars. C’est le cas de la pagode Phát Tích dont l’arrière-cour comporte 32 stupas de taille différente dans son jardin. On trouve parfois dans l’agencement intérieur de la pagode vietnamienne la forme du caractère Đinh (丁). Celui-ci est le quatrième signe du cycle décimal usité dans le calendrier chinois. C’est le cas de la pagode Nhất Trụ construite par le roi vietnamien Lê Đại Hành à Hoa Lư (Ninh Bình), ancienne capitale du Vietnam et de la pagode Phúc Lâm (Tuyên Quang) édifiée sous la dynastie des Trần (XIII-XIVème siècle).

Le caractère auquel la plupart des pagodes vietnamiennes ont recours souvent dans leur agencement intérieur reste le caractère Công (工). Outre les rangées principales détaillées à l’intérieur de la pagode, il existe deux longs couloirs reliant la salle antérieure (tiền đường) à la salle postérieure (hậu đường). Cela crée un cadre ayant la forme d’un rectangle et englobant ainsi les rangées principales citées jusqu’alors dans le caractère Tam. Cette disposition a l’aspect du caractère Công à l’intérieur de la pagode mais vu de l’extérieur, on a l’impression d’avoir le caractère Quốc ( 国) avec l’encadrement complété par les deux longs couloirs.

[Retour RELIGION]

Références bibliographiques

À la recherche de la culture vietnamienne. Hữu Ngọc. Editions Thế Giới 2011

Quan Thế Âm Bồ Tát . Facebook