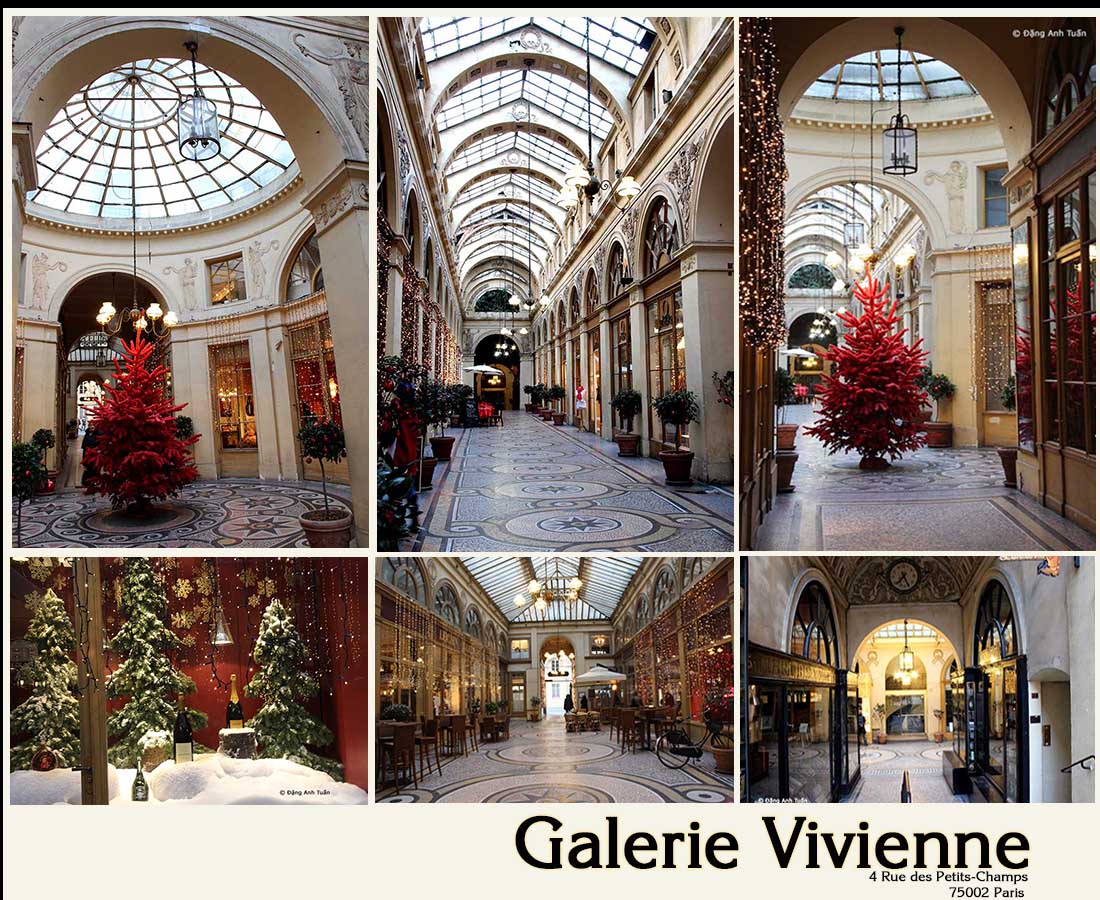

Art de vivre

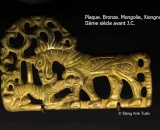

Sous les Han, la société chinoise était tellement structurée de manière que seuls, les lettrés et paysans fussent bien respectés par rapport aux artisans et aux commerçants selon le Hanshu de Ban Gu au 1er siècle. Pourtant il n’y a que ces derniers qui profitaient ainsi du système économique de l’empire malgré une grande quantité de restrictions imposées par le pouvoir impérial. La multiplication des entreprises privées et l’ouverture des routes commerciales (route de la soie par exemple) leur permirent de s’enrichir facilement. Ils vendaient des commodités et des luxueuses marchandises superflues très prisées par l’aristocratie Han et les propriétaires terriens. Grâce à l’art funéraire, on est amené à tirer des enseignements utiles sur l’art de vivre ainsi que celui de divertissement de cette époque. La soie est réservée pour la cour, la noblessse et les officiels tandis que le lin est pour le peuple, dans son costume traditionnel agrémenté d’accessoires illustrant ainsi son statut social. La soie connait un remarquable essor car elle fait l’objet d’un commerce de luxe mais elle est utilisée aussi dans le système de tribut pour les Xiongnu et les pays vassaux. En 1 avant J.C., les dons de soie atteignirent leur maximum avec 370 vêtements , 30.000 rouleaux de soieries et 30000 jin de bourre de soie. Les commerçants profitèrent des échanges pour lancer un commerce lucratif avec les étrangers, en particulier avec les Parthes et les Romains. Des ateliers privés firent concurrence aux ateliers impériaux.

Bannière funéraire trouvée dans le cercueil de madame Dai

Cela favorisa la production de la soie et amplifia la diversité régionale. Le tissage révèle un haut niveau de technicité car une chemise de soie longue de 1,28 m et d’une envergure de 1,90 m trouvée dans la sépulture de la marquise Dai ne pesait que 49 grammes. Outre la bannière de soie recouvrant le cercueil de la défunte et décorée de peintures illustrant la cosmogonie taoïste, on a découvert de plus les manuscrits sur soie (Yijing (Di Kinh), deux copies de Daodejing (Đạo Đức Kinh), deux traités médicaux et deux textes sur le Yin-Yang, trois cartes dans l’une des trois tombes de Mawangdui, certains étant écrits dans un mélange de lishu (écriture des scribes) et de xiaozhuan (petite écriture sigillaire) datant du règne de Gaozu (Hán Cao Tổ), d’autres rédigés complètement en lishu datant du règne de Wendi. Malgré son prix onéreux, la soie est préférée car elle est plus maniable, plus légère et plus facile à transporter par rapport aux fiches en bois. Sous les Han, la laque dont le travail est encore considéré comme un artisanat raffiné, commença à envahir les demeures des riches.

Ceux-ci, à l’imitation de l’aristocratie du royaume de Chu, se servaient pour la table, de la vaisselle en bois laqué, le plus souvent rouge à l’intérieur et noir à l’extérieur avec des motifs peints rehaussés, ces couleurs correspondant bien à celles du Yin (noir) et du Yang (rouge). Il en est de même pour les plateaux et les boîtes destinées à ranger les vêtements pliés, les objets de toilette, les manuscrits etc.. Pour les familles princières, c’est le jade qui remplace le laque. Quant aux gens du peuple, la céramique est utilisée avec le bois pour leur vaisselle. Semblables à des plateaux individuels circulaires ou rectangulaires, les tables basses, en général sur pieds, sont utilisées pour servir les repas. Ceux-ci sont bien garnis avec plats, baguettes (kuaizi), cuillères, coupes à oreilles erbei pour boire de l’eau et de l’alcool. En ce qui concerne la nourriture de base, le millet et le riz sont les céréales les plus appréciées.

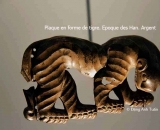

Le millet est réservé pour les jours de fête dans le nord de la Chine tandis que le riz, produit de l’ancien royaume de Chu, est cantonné dans le Sud de la Chine car il s’agit d’un produit de luxe. Pour les pauvres, le blé et le soja restent dominants dans leur repas. L’alimentation chinoise est à peu près identique à ce qu’elle était à l’époque de Qin. Le geng, une sorte de ragoût, reste le plat traditionnel des Chinois où sont mélangés des morceaux de viande et des légumes. Mais, suite à l’expansion territoriale et à l’arrivée et l’acclimatation de nouveaux produits venant d’autres coins de l’empire, les innovations commencent à apparaître peu à peu dans la fabrication des nouilles, des plats à la vapeur ainsi que des gâteaux à partir de la farine de blé. Le rôti, le bouilli, le frit, la cuisson à l’étouffée et à la vapeur font partie des modes de cuisson. On se sert de la natte pour s’asseoir dans toutes les couches de la société jusqu’à la fin de la dynastie. Elle est maintenue en place aux quatre coins par des petits poids en bronze et de forme sphérique représentant des animaux lovés: tigres, léopards, cerfs, moutons etc … Pour pallier à l’inconfort provoqué par la station agenouillée sur les talons, on se sert des appui-dos ou des appui-bras en bois laqué. La natte est employée aussi dans le centre et le sud de la Chine par les gens modestes pour dormir. Par contre dans le nord de la Chine, à cause du froid, on doit recourir à un kang, une sorte de lit en terre revêtu de briques et recouvert de nattes et de couvertures. Sous ce kang, il y a un système de canalisations permettant de diffuser la chaleur entretenue à partir d’un foyer situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

Loisirs et plaisirs ne sont pas oubliés non plus au temps des Han

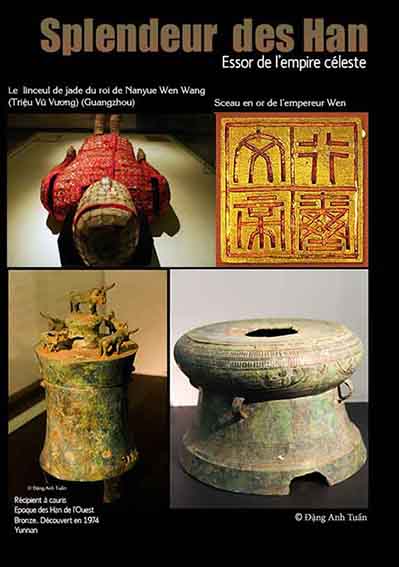

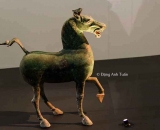

Grâce aux textes, on sait que la tradition musicale de Chu a tenu une place importante dans la cour des Han qui continuait à l’apprécier. Selon le sinologue français J.P. Diény, les Han préférèrent à toute autre musique celle qui faisait pleurer. Les thèmes favoris dans les chansons tournaient autour de la séparation, de la fuite du temps et des plaisirs. C’est dans les tombes princières qu’on découvre les figurines de danseuses (mingqi)(minh khí). Celles-ci révèlent à travers leur geste, l’habileté à tracer des arabesques dans l’air avec les longues manches de leur robe. Les danses basées sur les mouvements des vêtements provoqués par la torsion du corps et par les bras donnent à la danseuse accompagnée par le chant parfois mélancolique, un portrait vivant de l’art chorégraphique des Han. Pour ces derniers, la famille est dans la conception confucianiste, l’unité de base du système social autour de laquelle s’effectuent le culte des ancêtres, les rites, les banquets et les mariages qui donnent durant toute l’année tant d’occasions et de prétextes pour la musique de les accompagner et de rendre harmonieuse la vie. Etant symboles d’autorité et de pouvoir, les carillons de bronze ne peuvent pas être absents. Ils sont utilisés fréquemment dans les cérémonies rituelles mais aussi dans la musique de cour. Grâce aux fouilles archéologiques, on sait que la vie des cours princières Han était ponctuée de banquets, de jeux et de concerts accompagnés de danses et de l’acrobatie. Quant au divertissement, il était réservé uniquement aux hommes. Le liubo (une sorte de jeu d’échecs) était l’un des jeux les plus populaires de l’époque avec le jeu des dés pouvant compter jusqu’à 18 faces. Il vaut mieux jouer plutôt rester oisif, c’est le conseil de Confucius donné dans ses « Entretiens ».

Contrairement à l’archéologie des périodes antérieures, celle des Han nous permet d’accéder au domaine de l’intime comme le maquillage des femmes. Celles-ci recourent au fond de teint de poudre de riz ou de céruse pour maquiller leur visage. Les taches rouges sont appliquées sur les pommettes, les cernes sous les yeux, les mouches sur la joue, la touche de couleur sur les lèvres etc… L’éducation des jeunes fut prioritaire à l’époque des Han. Dès l’enfance, on inculpait l’obéissance, la politesse et le respect envers les aînés. À dix ans, le garçon commençait à recevoir les leçons d’un maître. Il devait étudier les Entretiens de Confucius (Lunyu), la Classique de la piété filiale (Xiao jing) etc… avant d’aborder entre quinze et vingt ans la lecture des Classiques. Considérée comme inférieure à l’homme, la femme était obligée d’apprendre dès son jeune âge le travail de la soie, la cuisine et posséder les qualités majeures qui lui étaient inculquées: la douceur, l’humilité, la maîtrise de soi. Elle devait être soumise aux trois obéissances (Tam Tòng): enfant à son père, mariée à son époux, veuve à son fils. Elle pouvait être mariée vers 14-15 ans dans le but d’assurer la pérennité de la lignée familiale. Malgré ces contraintes confucéennes, la femme continuait à exercer un réel pouvoir au sein de la structure familiale, notamment dans la relation entre mère et fils. Le souci d’honorer les défunts amène les Han, en particulier ceux de l’Ouest de créer des sépultures extravagantes et de véritables trésors qu’étaient des suaires de jade pour la quête d’immortalité. C’est le cas de la sépulture du père de l’empereur Wudi, Han Jing Di. Pour le moment, les archéologues ont déjà extrait plus de 40 000 objets funéraires aux alentours du tumulus de l’empereur. Il faut s’attendre que tout ce complexe funéraire livre entre 300.000 et 500.000 objets car il reste outre le tumulus, deux fosses distinctes à explorer, celle de l’impératrice et de la concubine favorite Li de cet empereur. Selon un archéologue chinois chargé de cette exploration, ce n’est pas l’importance du nombre d’objets découverts mais c’est plutôt celle de la signification de chacune des trouvailles récupérées dans ce complexe funéraire. On est amené à croire que les Han occidentaux ont l’habitude de priser les monuments funéraires vraiment grandioses malgré leur parcimonie révélée à travers une série d’objets qui sont beaucoup plus petits que ceux des tombes Qin.[RETOUR]