Temple de la littérature

Un des joyaux au cœur de Hànội (Một bảo vật giữa lòng thủ đô)

Version française

Version anglaise

Trường Đại học Quốc gia đầu tiên của Việt Nam, Quốc Tử Giám, làm lễ kỷ niệm được 940 năm tồn tại vào năm 2016. Trường nầy có thể tự hào vì nó đã có trước được một thế kỷ tốt đẹp so với các trường đại học phương Tây lâu đời và nổi tiếng như Bologne, Oxford và Paris. Được xây dựng sau Văn Miếu nơi mà thờ Đức Khổng Tử, ở cùng chung một khu vực, trường đại học nầy là một trong những di tích của thủ đô đã vượt qua mười thế kỷ hỗn loạn, nội chiến và xâm lược của ngoại bang. Nó có cùng thời với các chùa Trấn Quốc, Một Cột và Kim Liên. Được bảo tồn ở giữa lòng thủ đô Hà Nội, quần thể kiến trúc bề thế gồm có những bộ phận rất cũ xưa còn mang màu thời gian và những giá trị của một thời quá khứ phong phú như chưa biết đến bao lâu nay.

Sự cũng cố quốc gia Việt Nam

Chính vua Lý Nhân Tông của nhà triều đại nhà Lý vĩ đại thành lập ra Quốc Tử Giám vào năm 1076. Kể từ khi giành lại được độc lập vào năm 939, nhiệm vụ mà các nhà cầm quyền Việt Nam được có thật là nặng nề và gian khổ. Trước đó, các triều đại Ngô, Ðinh và Lê đã kiệt sức với sự chia rẽ nội bộ và các cuộc chinh phạt ở lúc đầu về phía nam. Vào đầu thế kỷ 11, sau đó được đổi tên là Đại Việt, Việt Nam là một nước có nền văn hóa nguyên thủy cổ đại trong một quốc gia non trẻ. Ở bên trong các địa phận biên giới mà còn chưa được ổn định ở phía Nam, thì cần phải củng cố sự thống nhất quốc gia và kiềm chế các cuộc ganh đua của các đại gia đình hay thường đe dọa giày xéo đất nước. Bên ngoài, cần phải duy trì quan hệ chư hầu tốt đẹp với nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc. Nhà Lý cần phải vượt qua những thách thức này. Việc đắp đê khắc phục lũ lụt ở sông Hồng đã tạo ra được điều kiện ổn định dân cư và thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp.

Việc mua bán đất đai đã được quy định hóa từ nay và dẫn đến sự xuất hiện một tầng lớp của các tiểu địa chủ bên cạnh các lãnh chúa phong kiến. Thủ công nghiệp được phát triển (dệt, đồ bạc, gốm, sứ) và nhờ đó có được hoạt động thương mại. Theo lời chỉ dẫn của các quản trị viên nho giáo thông thạo, nhà Lý đã thành công trong việc thiết lập một chính quyền tập trung mạnh mẽ và có thể trao cho giai cấp cầm quyền tính hợp pháp. Lấy cảm hứng từ mô hình hành chính của Trung Quốc, vua Lý Nhân Tông đã tổ chức vào năm 1075, một cuộc thi cử đầu tiên để tuyển chọn các quan lại để « cầm quyền cai trị ». Năm sau, ông bổ sung thêm vào Văn Miếu một trường cao đẳng nhầm để đào tạo các viên chức cấp cao. Trên vùng đất bao dung này, Quốc Tử Giám được tồn tại một cách êm đềm ngay bên cạnh nơi thờ tự.

Qua việc tập hợp lại ngôi đền thờ Đức Khổng Tử và nơi giảng dạy trong một tổng thể duy nhất, thì thấy công trình xây dựng này là một công trình duy nhất làm nổi bật lên nét độc đáo của Việt Nam so với Trung Quốc. Trong những ngày đầu thành lập, Đại học Quốc gia chỉ đào tạo được những « người đứa con » được lựa chọn từ các gia đình hoàng gia và các gia đình quan lớn, tựa như các triều đại trước đó dựa vào giới quý tộc. Sự lựa chọn khởi đầu qua các cuộc thi cử tạo ra một sự thay đổi đáng kể: thông qua các kỳ thi gian nan, chính quyền còn dựa trên tài năng, kỹ năng và lòng trung thành với triều đình. Và nhờ đó đề phòng được những đại gia đình quý tộc có khả năng phủ nhận thẩm quyền.

Sự vương lên của một nền văn hóa dân tộc.

Trong gần mười thế kỷ đô hộ của Trung Quốc, người dân Việt đã bảo tồn được bản sắc văn hóa của mình và tiếp thu một phần lớn văn hóa Trung Quốc. Trường Cao Đẳng Quốc Gia do đó đã phổ biến được các nhân văn Nho giáo: các kinh điển Nho giáo, triết học, văn học, lịch sử và chính trị. Các ứng cử viên ưu tú phải thuộc lòng Tứ thư, lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc. Họ phải nghiên cứu các quy luật sáng tác thơ, họ học cách soạn tất cả các loại văn bản: chiếu chỉ hoàng gia, diễn văn, báo cáo sứ mệnh, phân tích, tiểu luận. Ngôn ngữ được sử dụng chắc chắn là tiếng Hán, tuy nhiên vào đầu thế kỷ 12, người Việt đã sử dụng rất sớm, một loại chữ viết biểu tượng đặc biệt, gọi là nôm, để phiên âm chữ quốc ngữ phổ biến tên là kinh. Dưới sự cai trị của Trung Quốc, người dân Việt đã học được những gì cần thiết để trở thành một bày tôi « ngoan ngoản ». Cho đến thế kỷ 10, không còn thấy dấu vết nào của văn học Việt Nam. Chỉ còn những huyền thoại mới có thể kết tinh được ký ức tập thể bị ngăn cản phát biểu một cách tự do dưới áp lực của kẻ xâm lược. Chữ nôm có nguồn gốc từ hệ thống chữ viết Trung Quốc thể hiện ra phản ứng dân tộc và phổ biến đối với sự thống trị văn hóa nước ngoài. « Linh hồn của một dân tộc được sống trong ngôn ngữ của mình », nhà văn hào người Đức Goethe hay thường nói. Đây là một điều hiển nhiên ở Việt Nam. Ngôn ngữ được phiên âm bằng tiếng nôm có được một sự phát triển mạnh mẽ mỗi khi phong trào quốc gia và quần chúng đạt được phát triển rộng.

Sau khi vĩ nhân Nguyễn Trãi ở thế kỷ 14 làm thơ bằng chữ nôm thì văn tự đã trở nên nổi tiếng và không có học giả nào dám coi thường việc viết bằng chữ nôm nữa. Một nhân vật vĩ đại khác Việt Nam, Nguyễn Huệ, đã làm được một cuộc cách mạng thực sự vào cuối thế kỷ 18 khi ngài trị vị bằng cách dùng chữ nôm làm ngôn ngữ chính thức trong hành chính và trong các cuộc thi cử quan lại. Các cuộc thi cử hoàng gia đã tạo ra một nỗ lực quan trọng cho nền giáo dục trong nước. Trong một thời gian dài, đại học quốc gia đã trở thành nền tảng của hệ thống giáo dục. Các trường học được thành lập ra để chuẩn bị cho các ứng cử viên tham gia vào các cuộc thi quan trọng.

Bên cạnh các điền trang lớn của các lãnh chúa thì có một hệ thống các công xã nông thôn được tổ chức chặt chẽ. Phần đông trong số công xã nông thôn nầy hay thường có một trường tư thục bên cạnh các trường công lập ở cấp quốc gia cũng như ở cấp tỉnh và cấp địa phương. Các bậc thầy là những người có học thức nhưng bị thi trượt, hoặc những người thi đỗ tú tài, cử nhân và tiến sĩ, những người không muốn trở thành quan lại hoặc những người chán ghét làm chính trị. Thanh thế kiến thức, trọng nễ các bậc thầy và tài năng đã được lan rộng qua nhiều thế kỷ ngay cả trong những tầng lớp nông dân nghèo. Mẹ nào mà không mơ ước có một ngày được nhìn thấy đứa con trai của mình tham gia vào các cuộc thi khó khăn nầy.

Câu ca dao nầy đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người dân Việt: « Không thầy, đố mầy làm nên ». Văn chương và công vụ không hề khác biệt trong hệ thống giáo dục truyền thống ở Việt Nam. Các nhà thơ đã tham gia đóng góp vào đời sống kinh tế. Nhiều chính khách và chiến lược gia lỗi lạc nhất đã từng là những nhà thi sĩ. Những người nổi tiếng nhất trong số họ, được toàn dân kính nể là các vị anh hùng dân tộc:

Trần Hưng Đạo (1213-1300) là người chiến thắng giặc Nguyên của Hốt Tất Liệt.

Nguyễn Trãi (1380 – 1442) là một nhà thơ, một chính khách lớn đã chấm dứt một cuộc đô hộ mới của nhà Minh ở Việt Nam.

Nguyễn Du là một nhà ngoại giao dưới triều đại nhà Lê. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng « Kim Vân Kiều », đã đưa chữ nôm đến mức độ hoàn hảo. Ông và Nguyễn Trãi được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) liệt kê vào danh sách của những nhà văn hóa của nhân loại.

Hành trình đầy chông gai của một ứng cử viên trong cuộc thi cử hoàng gia.

Các cuộc thi quốc gia được tổ chức lúc ban đầu theo chu kỳ thất thường, còn tùy thuộc vào nhu cầu của chính quyền hoàng gia. Từ năm 1434 cho đến năm 1919 với khóa họp cuối cùng được tổ chức, các cuộc thi được tổ chức ba năm một lần. Khi vua Lê Thần Tông xác định lại luật lệ vào thế kỷ 14, thì kỳ thi cử được diễn ra ở hai cấp độ liên tiếp: cấp ở khu vực và cấp ở toàn quốc, mỗi cấp độ có bốn đợt, tổng cộng có thể kéo dài trong vài tháng. Mỗi bước phải được thành công để đủ điều kiện cho bước tiếp theo. Bài thi kiểm tra cuối cùng được diễn ra tại hoàng cung trước mặt nhà vua, ngài tự đích thân kiểm tra đợt cuối cùng của các tiến sĩ tương lai.

Các con số cho ta có cái nhìn sâu sắc hùng biện về nhu cầu và tầm quan trọng của các cuộc thi hoàng gia:

Trung bình có 70.000 đến 80.000 thí sinh tham gia các cuộc thi trong khu vực.

Từ 450 đến 6.000 thí sinh được chọn trong số này để tham dự kỳ thi quốc gia tại Hà Nội. Họ yên vị trong suốt thời gian làm bài kiểm tra trong khu viên trường đại học ở trung tâm thành phố với chiếc giường tre, bàn chải và lọ mực. Đến năm 1777, Đại học Quốc gia và Khu phố Tiến sĩ đã trở thành một tổ chức uy nghiêm bao gồm 300 phòng học, một thư viện khổng lồ và một nhà xuất bản. Khu rộng lớn phức tạp này đã bị chiến tranh tàn phá vào năm 1946. Sau kỳ thi cuối cùng tại hoàng cung, chỉ có 15 ứng cử viên được cấp bằng Tiến sĩ với độ tuổi trung bình là 32 tuổi. Trong khoảng thời gian từ năm 1076 đến năm 1779, ngày diễn ra kỳ họp cuối cùng ở Thăng Long (Hà Nội), có 2313 người được phong làm Tiến sĩ. 1306 vị được khắc tên và hạng bằng chữ Hán trên 82 tấm bia (mỗi bên có 41 tấm) ở gian thứ ba của Văn Miếu-Quốc Tự Giám tại Hà Nội. 82 tấm bia này lưu giữ kỷ niệm các vị danh nhân được phong trong khoảng thời gian từ năm 1442 đến năm 1779.

Chính vua Lê Thánh Tông có công bày tỏ lòng kính trọng đối với các công thần đã có công với đất nước. 116 kỳ thi cấp quốc gia diễn ra trong thời kỳ này, nghĩa là còn thiếu 34 tấm bia, không rõ nguyên nhân do đâu mà không dựng hoặc biến mất. Từ năm 1802, với triều đại của vua Gia Long, các kỳ thi ba năm được tổ chức ở Huế cho đến khi bãi bỏ vào năm 1919. Quốc Tự Giám lại trở thành Văn Miếu, nhưng vẫn được bảo tồn. Truyền thống đặt các vị Tiến sĩ của Quốc gia vào danh sách vinh dự cũng được lưu giữ. Tại Tử Cấm Thành, trên tầng một của cổng Ngọ Môn, tên của họ được đề cập rất rõ ràng trên một tấm bảng lớn bằng đá cẩm thạch đen, có ghi quê quán của họ. Các kỳ thi năng lực đã được tăng gấp đôi nhất là với một thử thách về thể xác đáng sợ cho các thí sinh ở tỉnh. Con đường đến thủ đô đầy rẫy nguy hiểm.

Đến từ một tỉnh xa xôi, những học viên tốt nghiệp tương lai đôi khi phải đi xa hơn 300 cây số, mang theo cùng họ thức ăn, lều, giường tre chật hẹp và những gì cần để viết. Trên đường đi, họ rất sợ những tên cướp đường cũng như những cuộc tấn công của hổ và rắn. Nếu họ vượt qua được tất cả những trở ngại này, họ hầu hết muốn ở lại một vài năm để học tập, nhằm bảo đảm có được sự may mắn trong việc thi cử. Hình ảnh phổ biến của các tiến sĩ hân hoan trở về quê thường thấy vẽ là có một diễu hành biểu ngữ, cờ, kiệu, đồ vật nghi lễ mà được dẫn đầu bởi gia đình và bạn bè. Tiếng trống vang lên dọc đường đánh dấu sự xuất hiện của người con của quê hương cùng với tấm bằng tiến sĩ do vua ban tặng đã mang lại vinh quang cho cả làng. Giờ đây làng tự xem là “vùng đất của văn học ”.

Sau đó, người mới thi đỗ không quên cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên và Đức Khổng Tử, trước khi mời mọi người tham gia vào một bữa tiệc tốn kém. Trong suốt thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên trong lịch sử, Việt Nam đã có được tầng lớp trí thức đến từ các kỳ thi quốc gia, cùng với các nhà chiến lược, nhà toán học, chính khách lỗi lạc, nhà triết học, văn nhân, cùng với những quan chức bình thường và các quan lại tham nhũng. Theo truyền thống Nho giáo, không một phụ nữ nào được đi học chính thức.

Chỉ có một người đủ can đảm để thách thức sự cấm đoán nầy. Cô nầy cải trang thành một người đàn ông và trình diện ở các kỳ thi hoàng gia. Điều này diễn ra dưới triều đại nhà Mạc vào thế kỷ 16. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Duệ. Cố chấp, thông minh, bà đã hoàn thành việc học của mình và đạt được bằng tiến sĩ. Bà là một trong những người phụ nữ Việt Nam có đức tính đặc biệt, có công nuôi dưỡng nguồn sống của tài năng và làm nên đức hạnh của dân tộc.

Quốc Tử Giám qua những thăng trầm của lịch sử

Quần thể kiến trúc tuyệt đẹp được lan rộng giữa phố Quốc Tử Giám và Nguyễn Thái Học, bao gồm các di tích được xây dựng chủ yếu vào thế kỷ 17 và 18. Việc trùng tu Văn Miếu chỉ có gần đây từ những năm cuối của thế kỷ 20. Còn về việc khôi phục lại Đại học Quốc gia, thì được xây dựng lại từ năm 2000, kỷ niệm 990 năm Thăng Long (Hà Nội). Những người thợ thủ công đã sử dụng các kỹ thuật cổ xưa để khôi phục lại ở «nơi cao này» tính chất chân thực. Tuy nhiên, họ không thể xây dựng lại tòa nhà này giống hệt như lúc trước. Toàn bộ phần này đã phải hứng chịu sự tàn phá do thiên nhiên gây ra và thậm chí còn nhiều hơn bởi sự tàn phá của con người trong thời kỳ người Pháp thuộc vào thế kỷ 19 và các bản phác thảo của kiến trúc ban đầu đã bị mất. Năm 1946, chiến tranh giáng xuống một đòn chí mạng ở Quốc Tử Giám. Có lẽ một trong những tình tiết thảm thương nhất xảy ra vào năm 1903, khi một trận dịch bệnh kinh hoàng tấn công thành phố Hà Nội. Người bệnh đông đến nỗi ở Bệnh viện Phú Doãn (nay là bệnh viện Đức-Việt) khiến bệnh viện bị quá tải sớm nên định cư ở trong vòng thành của Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi có các hàng rào chặn lại sự lây lan dịch bệnh. Căn bệnh này đã được kiểm soát nhờ một loại vắc-xin do bác sĩ Yersin tìm ra và sự tận tâm của các bác sĩ. Nhưng ngôi đền nầy đã ở trong tình trạng như vậy nên các nhà chức trách Pháp lấy quyết định chuyển nó thành một bệnh viện. Họ bắt đầu tìm một địa điểm khác để xây dựng một tòa nhà mới.

Nhận ra đây là việc va chạm đến « tòa thánh văn hóa » của người dân Việt, đại diện toàn quyền Đông Dương, Pasquier, trước đó có hỏi ý kiến một nhà học giả lỗi lạc, và sau đó có được sự kết luận dứt khoát: « Những hoàn cảnh trái ngược đã làm ô uế các tấm bia và làm rỉ máu trái tim của nhân dân. Nhà Nguyễn khi dời đô ra Huế đã tôn trọng sự nguyên vẹn của ngôi đền. Muốn dời thì dân chúng sẽ nổi loạn. Vài ngày sau, chính phủ Pháp đã phân bổ 20.000 đồng để khôi phục lại ngôi đền như ban đầu. Người dân Hà Nội, ở những thời điểm khác trong lịch sử, đã bày tỏ sự gắn bó với di tích này. Nó biểu tượng cho sự tò mò trí tuệ, sự say mê học tập, sự sáng tạo, đặc biệt là vào thời điểm xảy ra các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa hai nhà Trịnh-Nguyễn. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện tại, Văn Miếu chiếm một không gian nhỏ hơn so với thời kỳ ở đỉnh cao của nó.

Version française

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh.

Nguyên khí suy thì nước yếu

Le talent est la source de vie d’une nation.

Une source jaillissante fait la force d’un pays.

Une source tarissant l’affaiblit.

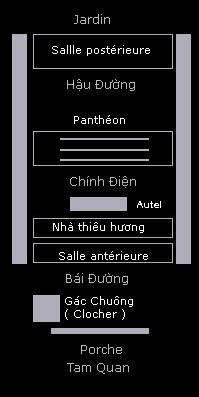

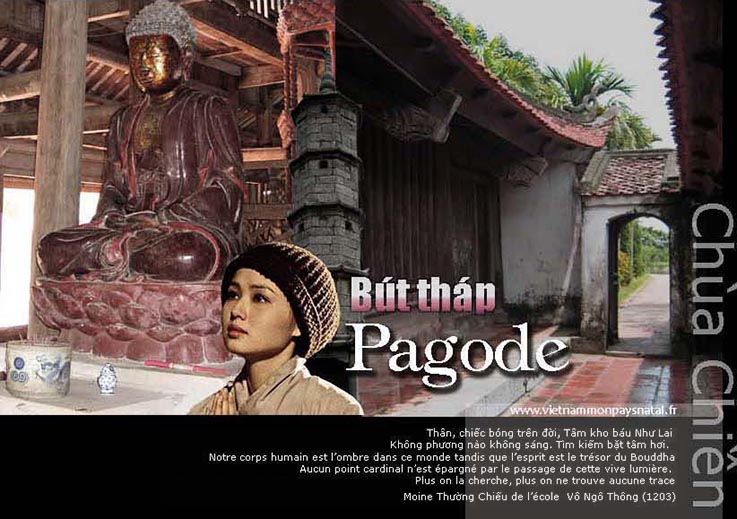

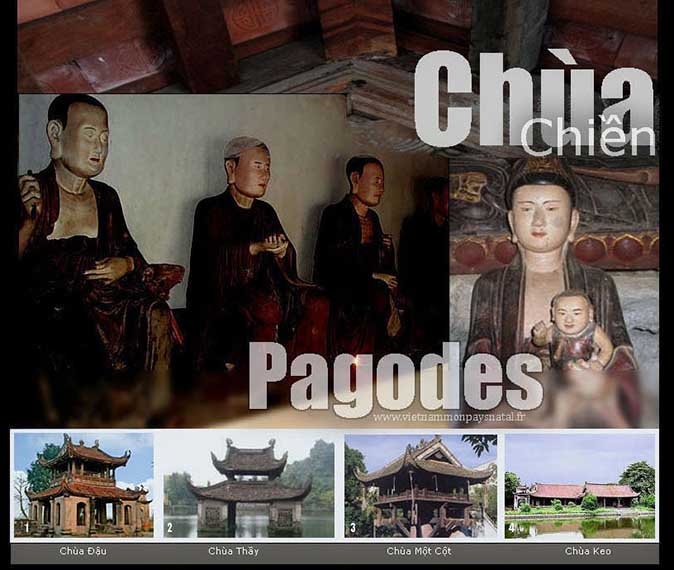

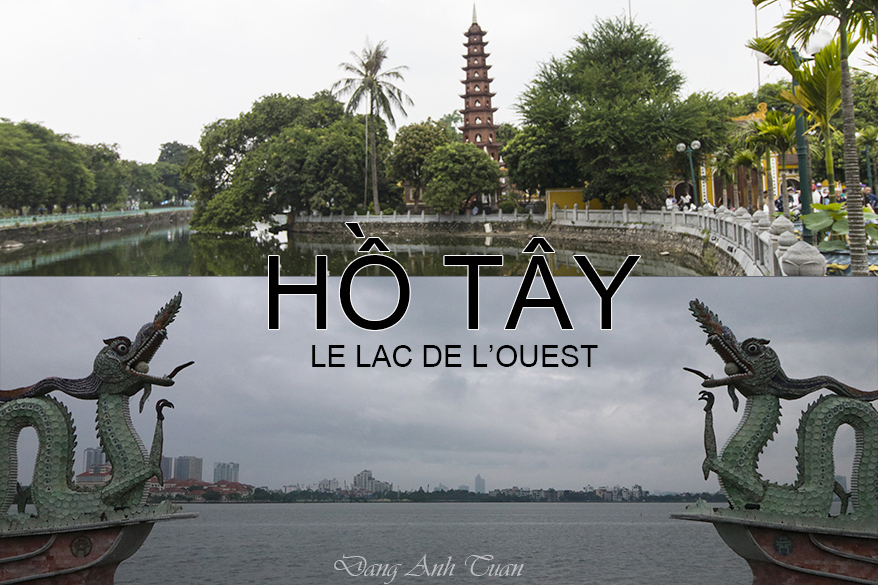

La première Université Nationale du Vietnam, Quốc Tử Giám, vint de fêter en 2016 ses 940 ans d’existence. Elle peut s’enorgueillir d’avoir précédé d’un bon siècle les anciennes et prestigieuses universités occidentales de Bologne, Oxford et Paris. Erigée six ans après le Văn Miếu, le Temple de la Littérature dédié à Confucius, dans la même enceinte, elle compte parmi les monuments de la capitale ayant surmonté dix siècles de tourmentes, de guerres civiles et d’invasions étrangères. Elle est contemporaine des pagodes Trấn Quốc, Một Cột et Kim Lien. Le complexe architectural imposant et bien conservé en plein cœur d’Hanoi renferme des parties très anciennes qui portent la couleur du temps et les valeurs d’un passé aussi riche que méconnu.

Consolidation de la nation vietnamienne

C’est en 1076 que fut créé le Collège des fils de la Nation, Quốc Tử Giám par le roi Lý Nhân Tông, de la grande dynastie des Lý postérieurs. Depuis la reconquête de l’indépendance en 939, la tâche qui s’imposait aux souverains vietnamiens était immense et ardue. Les dynasties précédentes des Ngô, des Ðinh et des Lê antérieurs s’étaient épuisées dans les divisions intestines et dans des guerres de conquête au début de la marche victorieuse vers le sud. Au début du 11ème siècle, le Viêtnam, alors rebaptisé Đại Việt, était une nation de culture originale ancienne dans un état jeune. A l’intérieur de frontières encore mal établies au Sud, il restait à fortifier l’unité nationale et à dominer les rivalités de grandes familles qui menaçaient de déchirer le pays. A l’extérieur, il fallait maintenir de bonnes relations de vassalité avec le puissant voisin chinois. Les Lý se montrèrent à la hauteur de ces défis. La construction de digues pour remédier aux crues du Fleuve Rouge permit de fixer la population et favorisa l’essor de l’agriculture.

L’achat et la vente des terres furent réglementées, ce qui entraîna l’apparition d’une classe de petits propriétaires terriens à côté des grands seigneurs féodaux. L’artisanat se développa (tissage, orfèvrerie, poterie, porcelaine), et par voie de conséquence, le commerce. Sur le conseil d’administrateurs confucéens compétents, les Lý parvinrent à mettre en place un gouvernement centralisé fort et purent donner à l’élite dirigeante une légitimité. S’inspirant du modèle administratif chinois, le roi Lý Nhân Tông organisa en 1075 le premier concours pour recruter les mandarins qui allaient exercer le pouvoir. L’année suivante, il adjoignait au Văn Miếu une école supérieure pour y former les hauts fonctionnaires, le Quốc Tử Giám. L’établissement d’enseignement, dans ce pays de tolérance, exista sans heurt juste à côté du lieu de culte. Regroupant un temple dédié à Confucius et un lieu d’enseignement en un seul ensemble, cette construction est une œuvre unique qui souligne l’originalité du Vietnam par rapport à la Chine. L’Université Nationale, à ses débuts, formait uniquement des fils recrutés dans la famille royale et parmi les grands mandarins, tout comme les dynasties antérieures s’appuyaient sur la noblesse. L’introduction du mode de sélection par concours présenta un changement significatif : par le biais d’examens difficiles, l’administration se fondait sur le talent, sur la compétence et sur l’engagement loyal envers le pouvoir impérial. Et celui-ci évitait l’écueil de voir se constituer des grandes familles nobles susceptibles de lui contester l’autorité.

Essor d’une culture nationale

Durant presque dix siècles de colonisation chinoise, les Vietnamiens avaient sauvegardé leur originalité culturelle et assimilé une large part de la culture chinoise. Le Collège des fils de la nation diffusa donc les humanités confucéennes : les classiques confucéens, philosophie, littérature, histoire et politique. Les candidats brillants apprenaient par cœur les Quatre livres du Confucianisme, mais aussi l’histoire du Vietnam et de la Chine. Ils étudiaient en outre les règles de la composition poétique, ils apprenaient à préparer toutes sortes de documents : édits royaux, discours, rapports de missions, analyses, essais. La langue en usage était certes le chinois ou hán, cependant les Vietnamiens très tôt, probablement dès le XIIeme siècle, se servirent d’une écriture iconographique spéciale, le nôm, pour transcrire la langue nationale populaire, le kinh.

Sous la férule chinoise, les Vietnamiens avaient appris juste ce qui était nécessaire pour devenir de bons serviteurs. Jusqu’au dixième siècle, il n’y a aucune trace de littérature vietnamienne. Seules les légendes ont peut-être cristallisé la mémoire collective, empêchée de s’exprimer librement sous la pression de l’occupant. L’écriture nôm dérivée de l’écriture idéographique chinoise représenta une réaction nationale et populaire face à une domination culturelle étrangère. « L’âme d’un peuple vit dans sa langue » disait Goethe.

Ceci est un fait patent au Vietnam. La langue transcrite en nôm connut un essor vigoureux chaque fois que le mouvement national et populaire prenait de l’ampleur. Après que le grand Nguyễn Trãi au 14ème siècle eut écrit ses poèmes en nôm, l’écriture démotique conquit ses lettres de noblesse et plus aucun lettré ne dédaigna d’écrire en nôm. Une autre grande figure vietnamienne, Nguyễn Huệ, accomplit une véritable révolution en imposant durant son règne, à la fin du XVIIIème siècle, le nôm comme langue officielle dans l’administration et dans les concours mandarinaux.

Les concours royaux ont donné une impulsion décisive à l’enseignement dans le pays tout entier. L’Université Nationale devint pour longtemps la clé de voûte du système éducatif Des écoles se créèrent pour préparer les candidats aux concours mandarinaux.

À côté des grands domaines seigneuriaux existait un système bien organisé de communes rurales. Dans nombre d’entre elles il y avait une école privée à côté des écoles publiques, tant au niveau national que provincial et local. Les maîtres étaient des hommes instruits qui avaient échoué aux concours, ou bien encore les titulaires d’un baccalauréat, d’une licence, et les lauréats docteurs qui n’avaient pas voulu devenir mandarins ou qui étaient dégoûtés de la politique. Le prestige du savoir, le respect des maîtres et du talent s’était répandu au fil des siècles jusque dans la paysannerie la plus pauvre.

Quelle mère ne rêvait pas de voir ses fils un jour se présenter aux difficiles concours. Le dicton populaire était bien ancré dans les mentalités : « Sans un maître, je te défie d’arriver à quelque chose. » (Không thầy, đố mầy làm nên). Littérature et service public n’étaient pas distincts dans le système éducatif traditionnel vietnamien. Les poètes contribuaient à la vie économique de leur pays. Parmi les hommes d’Etat et les stratèges les plus brillants, un bon nombre était des poètes. Les plus célèbres d’entre eux, révérés comme des héros dans la population toute entière, furent :

Trần Hưng Đạo (1213-1300) qui a triomphé des Mongols en défaisant Kubilai Khan

Nguyễn Trãi (1380 – 1442), grand poète et homme d’Etat qui mit un terme à une nouvelle occupation chinoise des Ming.

Nguyễn Du, diplomate sous la dynastie des Lê, qui avec son roman en vers, le Kiều, porta le nôm à la perfection. Ces deux derniers sont inscrits par l’UNESCO au Panthéon des hommes de culture de l’humanité.

Le parcours semé d’obstacles d’un candidat aux examens royaux.

Initialement, les concours nationaux se déroulaient selon une périodicité irrégulière, en fonction des besoins de l’administration impériale. A partir de 1434, jusqu’en 1919, date de la dernière session, ils eurent lieu tous les trois ans.

Lorsque le roi Lê Thần Tông redéfinit les règles au 14ème siècle, l’examen se déroula à deux niveaux successifs : régional, puis national, chacun en quatre phases qui pouvaient au total durer plusieurs mois. Il fallait franchir avec succès chaque étape afin de se qualifier pour la suivante. L’ultime épreuve se déroulait au palais impérial devant le roi qui examinait en personne le dernier lot des futurs docteurs.

Quelques chiffres donnent un aperçu éloquent des exigences et de l’importance des concours royaux:

En moyenne, 70 000 à 80 000 candidats disputaient les compétitions régionales.

De 450 à 6000 candidats étaient sélectionnés parmi ceux-ci pour prendre part à Hanoi à l’examen national. Ils s’installaient pour la durée des épreuves sur le campus universitaire du centre ville avec leur lit de bambou, leurs pinceaux, leur encrier. En 1777, l’Université Nationale et le Quartier Doctoral étaient devenus une institution imposante comprenant 300 salles de classes, une immense bibliothèque et une maison d’édition. Ce vaste complexe fut détruit par la guerre en 1946. A l’issue de l’examen final au palais impérial, seulement 15 candidats se voyaient décerner le titre de Docteur (tiến sĩ), avec une moyenne d’âge de 32 ans. Entre 1076 et 1779, date de la dernière session tenue à Thăng Long (Hanoi), 2313 candidats ont reçu le titre de Docteur.

1306 d’entre eux ont leur nom et grade gravés en caractères chinois sur les 82 stèles (41 de chaque côté) du troisième espace du Văn Miếu Quốc Tự Giám à Hanoi. Ces 82 stèles conservent la mémoire des lauréats reçus entre 1442 et 1779. C’est le roi Lê Thánh Tông qui prit l’initiative de rendre ainsi hommage aux grands serviteurs du pays. 116 examens nationaux eurent lieu durant cette période, cela signifie qu’il manque 34 stèles dont on ignore les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été érigées ou ont disparu. A partir de 1802, avec le règne de Gia Long, les examens triennaux se déroulèrent à Hué jusqu’à leur abolition en 1919. Le Quốc Tự Giám redevint le Văn Miếu, Temple de la Littérature, mais fut préservé. La tradition d’inscrire les Docteurs de la Nation au tableau d’honneur fut également conservée.

A la Cité Interdite de Hué, au premier étage de la Porte Ngọ Môn, leurs noms sont mentionnés très lisiblement sur un grand tableau de marbre noir, avec leur village et leur province d’origine. Les examens de capacité se doublaient d’une redoutable épreuve physique pour les provinciaux. Le chemin à parcourir pour se rendre dans la capitale était semé de dangers. Venant d’une lointaine province, les futurs diplômés devaient parfois parcourir jusqu’à 300 km ou plus, emmenant avec eux la nourriture, la tente, l’étroit lit de bambou et de quoi écrire.

En cours de route, ils avaient à redouter aussi bien les bandits de grand chemin que l’attaque des tigres et les morsures de serpents. S’ils parvenaient à triompher de tous ces obstacles, la plupart d’entre eux préféraient rester quelques années sur place pour étudier, afin s’assurer les meilleures chances de succès.

L’imagerie populaire a souvent peint le retour triomphal des docteurs dans leur village natal, annoncés par une procession de bannières et d’oriflammes, de palanquins, d’objets de cérémonie, précédés par la famille et les amis. Tout au long du parcours retentissaient les tambours marquant l’arrivée de l’enfant du pays qui rapportait, en même temps que le certificat doctoral délivré par le roi, la gloire à tout le village. Celui-ci se voyait désormais distingué comme « une terre de littérature (đất văn chương) ».

Ensuite le lauréat ne manquait pas de s’incliner devant l’autel des ancêtres et de Confucius, avant de convier tout le monde à un banquet parfois ruineux. Au cours du deuxième millénaire A.C. de l’histoire du Vietnam, l’élite intellectuelle issue des concours nationaux, produisit, à côté de brillants stratèges, mathématiciens, hommes d’Etat, philosophes, hommes de lettres, son lot de simples bureaucrates et de mandarins corrompus. Selon la tradition confucéenne, aucune femme n’avait accès à l’enseignement officiel.

Une seule eut l’audace de braver l’interdit. Elle se présenta aux examens royaux, déguisée en homme. Cela se passait sous la dynastie des Mạc, au 16ème siècle. Elle s’appelle Nguyễn Thị Duệ ; obstinée, intelligente, elle mena ses études à leur terme et obtint le titre de docteur. Elle est une de ces femmes vietnamiennes de caractère exceptionnel qui ont contribué à alimenter la source vive du talent et fait la vertu de cette nation.

Le Quốc Tử Giám à travers les vicissitudes de l’histoire.

Le bel ensemble architectural qui s’étend entre les rues Quốc Tử Giám et Nguyễn Thái Học comprend des monuments érigés principalement aux 17ème et 18ème siècles. La toute récente restauration du Temple de la Littérature remonte aux dernières années du 20ème siècle. Quant à la reconstruction de l’Université Nationale, elle date de l’an 2000 et marqua le 990ème anniversaire de Thăng Long (Hanoi). Les artisans recoururent à des techniques anciennes afin de restituer à ce haut lieu un caractère d’authenticité.

Toutefois il leur était impossible de reconstruire cet édifice à l’identique. Toute cette partie avait trop souffert des destructions infligées par la nature et encore plus par les hommes durant la présence française au 19ème siècle, et les croquis de l’architecture originale avaient été perdus. En 1946, la guerre avait porté un coup fatal au Quốc Tử Giám. L’un des épisodes probablement les plus dramatiques se situe en 1903, quand une épidémie foudroyante frappa la ville d’Hanoi.

Les malades étaient si nombreux que l’hôpital Phú Doãn (l’actuel hôpital germano-vietnamien) fut bientôt débordé. Il s’installa dans l’enceinte du Văn Miếu Quốc Tử Giám dont les remparts représentaient un barrage à la contagion. La maladie fut jugulée grâce à un vaccin mis au point par le docteur Yersin et au dévouement des médecins. Mais le Temple était dans un tel état que les autorités françaises décidèrent de le transformer en hôpital. Ils se mirent en quête d’un nouvel endroit pour y construire le nouvel édifice.

Conscient de s’attaquer au Saint Siège de la culture vietnamienne, le représentant du Gouverneur Général de l’Indochine, Pasquier, consulta préalablement un éminent érudit, et la conclusion de ce dernier fut sans appel : « Les circonstances contraires ont souillé les stèles et font saigner le cœur du peuple. Les Nguyễn, en transférant la capitale à Huế, ont respecté l’intégrité du Temple. Si vous voulez le déplacer, la population se révoltera. » Quelques jours plus tard, le Gouvernement français allouait une somme de 20 000 piastres afin de rendre le Temple à son état initial.

La population d’Hanoi avait à d’autres moments de son histoire troublée manifesté son attachement pour ce monument, symbole de sa curiosité intellectuelle, de sa passion pour l’étude, de sa créativité, notamment à l’époque des guerres fratricides entre les Trịnh et les Nguyễn. Néanmoins, dans son état actuel, Le Temple de la Littérature occupe un espace plus restreint qu’à son apogée.

Toàn cảnh nội văn từ

Thử địa vi thủ, thiên thu cần tạo thương lưu phương

De tous les temples consacrés à la littérature, celui-ci constitue le haut lieu;

le parfum de la culture y flotte par delà des millénaires

Galerie des photos

Le temple de la littérature (Văn Miếu)

Chu Văn An

Ông tổ của các nhà nho nước Việt

Érection des stèles des lauréats

Ouvrages recommandés:

- Le temple de la littérature. Editions Thế Giới.

- Văn Miếu Quốc Tử Giám. Edition Thông Tấn. 2001

[RETURN]