Première partie

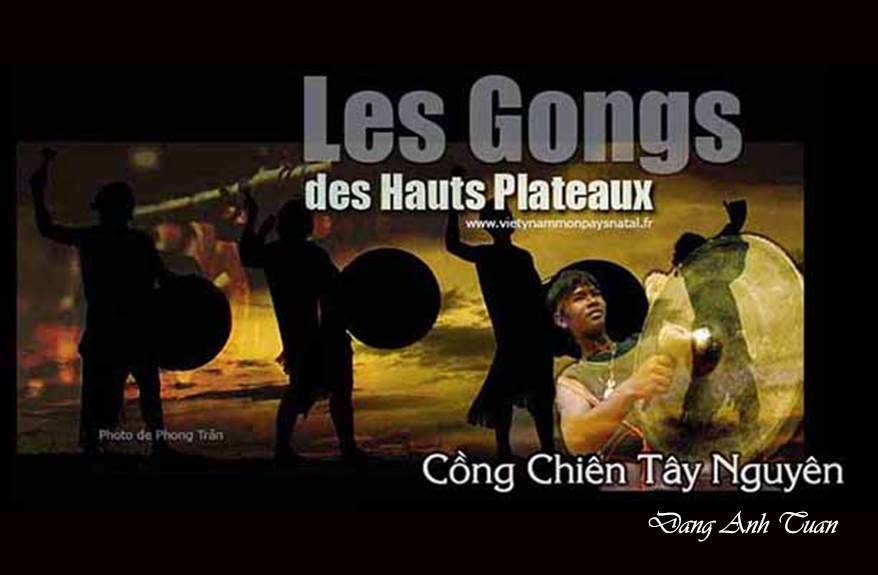

La culture des gongs constitue depuis la nuit des temps la démarche privilégiée utilisée par les populations des Hauts Plateaux (Vietnam) vivant de l’agriculture dans la communication avec le monde des esprits. Selon leurs croyances chamanistes et animistes, le gong est un instrument sacré car il abrite secrètement un génie censé de protéger non seulement le propriétaire mais aussi sa famille, son clan et son village. Son ancienneté améliore non seulement sa sonorité mais aussi la puissance et le pouvoir magique du génie locataire. De plus, le gong va acquérir une patine particulière au fil des années. Cet instrument à percussion ne peut pas être considéré comme un instrument de musique ordinaire. Il est présent dans toutes les occasions importantes du village. Il est inséparable de la vie sociale des peuplades des Hauts Plateaux.

On fait écouter au nouveau né le son du gong joué par le vieux du village (già làng) dès les premiers mois de sa naissance pour lui permettre de reconnaître la voix de sa tribu et de son clan et d’être désormais un élément de sa communauté ethnique. Puis il grandit au fil des années au rythme du son des gongs qui le grise autant que l’alcool de riz fermenté (rượu cần) dans les réunions du soir autour d’une jarre et du feu et dans les fêtes de son village ( offrandes, mariages, funérailles, célébrations de la nouvelle année ou de la victoire, inauguration du nouveau logement, retrouvailles familiales, rituels agricoles ( germination du paddy, formation de l’épi, fête de la clôture agricole etc.) Enfin à sa mort, c’est le roulement des gongs qui l’accompagne avec solennité pour l’enterrement. Selon les Edê, une vie sans gong est une vie sans riz et sans sel. Chaque famille doit posséder au moins un gong car il témoigne non seulement de sa fortune mais aussi de son autorité et de son prestige dans sa communauté ethnique et dans sa région. En fonction de chaque village, le jeu peut être constitué simplement de deux gongs mais on peut y trouver parfois jusqu’à 9, 12, 15 ou 20 gongs. Chacun de ceux-ci est appelé par un nom indiquant sa position dans une hiérarchie similaire à celle trouvée dans une famille matriarcale.

Patrimoine immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2005

Selon l’ethno-musicologue français Patrick Kersalé, les gongs sont à l’image de la structure familiale, à inflexion matrilinéaire. Pour les Chu Ru, il y a trois gongs dans un jeu. ( gong mère, gong tante et gong fille). Par contre, pour les Ê Đê Bih , le jeu de gongs est constitué de 3 paires de gongs. La première paire est appelée sous le nom de gongs grand-mères. Puis la deuxième paire est réservée pour les gongs mères et la dernière paire est pour les gongs filles.

De plus, il y a dans ce jeu un tambour joué par la personne la plus âgée pour donner le tempo. Pour les peuplades vivant dans le sud des Hauts Plateaux, on trouve aussi 6 gongs dans un jeu mais le gong-mère (chiền mẹ) reste le plus important et il est maintenu légèrement plus bas par rapport aux autres gongs. Il est accompagné toujours par le gong-père suivi ensuite par les gongs enfants et les gongs petit-enfants. Etant de grande taille, les deux gongs mère et père produisent des sons graves et presque identiques, ce qui leur permet de servir de base constitutive à l’orchestre.

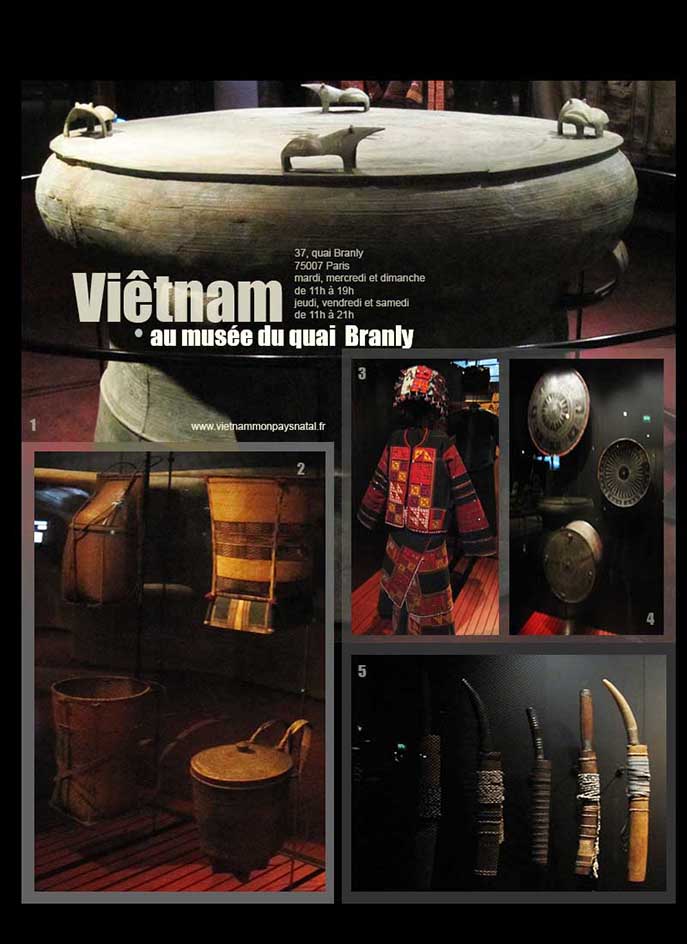

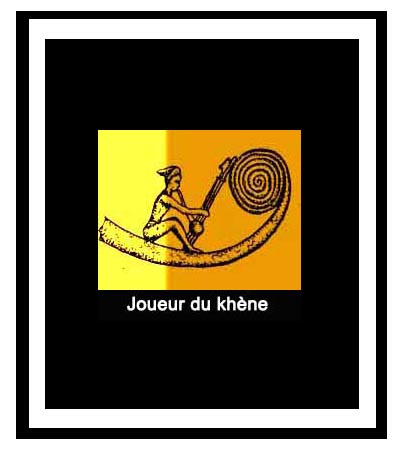

On s’interroge aussi sur la provenance des gongs car on les trouve non seulement en Inde mais aussi en Chine et dans la région du Sud Est asiatique. Malgré leur mention dans les inscriptions chinoises vers l’an 500 après Jésus Christ (de la période de la civilisation dongsonienne), on a tendance à attribuer à la région du Sud est asiatique leur origine car la culture des gongs embrasse seulement les régions où vivent les populations austro-asiatiques et austronésiennes. (Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Java, Bali, Mindanao (Philippines) etc.). Selon certains chercheurs vietnamiens, les gongs sont liés étroitement à la la riziculture aquatique. Pour le chercheur Trần Ngọc Thêm, les gongs servent à imiter les bruits du tonnerre. Ils ont un rôle sacré dans les cérémonies annuelles d’invocation de la pluie et de prière dans le but d’avoir une bonne récolte. De plus, on trouve en ces gongs un lien intime avec la culture de Đồng Sơn car les gongs étaient présents visiblement sur certains tambours de bronze (Ngọc Lữ par exemple). Les gongs devaient être un instrument sacré dans les fêtes rituelles pour qu’ils fussent honorés par les Dongsoniens sur leurs tambours.

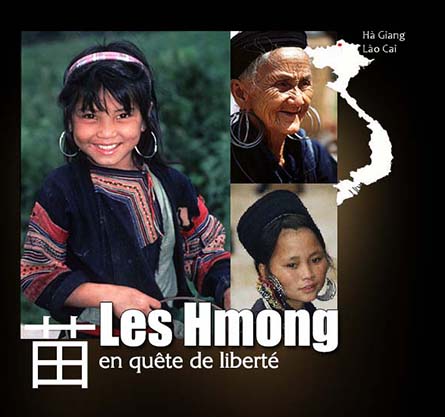

Chez les Mường, cousins proches des Vietnamiens, on continue à associer aux tambours de bronze (de caractère Yang) les gongs (de caractère yin) que les Mường considèrent toujours comme la représentation stylisée de la poitrine de la femme, dans les fêtes rituelles. Ils sont en quelque sorte le symbole de la fécondité. Selon le musicien vietnamien Tô Vũ, les Mường refoulés dans les régions montagneuses inaccessibles, peuvent continuer à garder soigneusement ces gongs à l’abri des conquérants chinois. Ce n’est pas le cas des Dongsoniens (les ancêtres des Vietnamiens) lors de la conquête chinoise dirigée par le général Ma Yuan (ou Mã Viện) des Han orientaux à la suite de la révolte des soeurs Trưng Trắc et Trưng Nhị. Lire la suite (Tiếp theo)

Références bibliographiques

- Recherche de l’identité de la culture vietnamienne. Trần Ngọc Thêm, Editions Thế Giới,Hànôi 2008

- Les Mnong des hauts-plateaux, Centre-Vietnam: Vie matérielle. Albert-Marie Maurice, Tome 1, Editeur L’Harmattan. 1993 Cồng chiêng Tây Nguyên. Di sản phi vật thể thế giơí. Trần Văn Khê. Vietsciences, 01/01/2006.

- Vài nẻt đặc thù của cồng chiêng Tây Nguyên. Giáo Sư Trần Văn Khê. 2009

- Người ÊĐê ở Việt Nam. The Ede in Vietnam. Editeur Thông Tấn 2010

- La chanson de Damsan. Légende recueillie chez les Rhade de la province de Darlac. Texte et traduction. Louis Sabatier. BEFEO, 1933, Tome 33, n°33, pp: 143-302

- Tranh luận về cồng chiêng Tây Nguyên. SGTT 2012

- Sur l’origine géographique des langues Viet Muong. Michel Fergus, Môn Khmer Studies, 18-19: 52-59

- Độc Đáo cồng chiêng Tây Nguyên. Bùi Trọng Hiền. Nguyễn Quang Vinh Tạp chí Ngày Nay. 28/02/2011

- Gongs de tous les pouvoirs. DVD documentaire de Patrick Kersalé.2009