Chronologie des Han occidentaux

- 202 av. J.C.: Liu Bang se proclame empereur. (Gaozu)

- 195 av. J.C.: Mort de Gaozu.

- 198-188 av. J.C. : règne de Huidi. (Hán Huệ Đế)

- 188-180 av. J.C.: régence de Lu Hou (Lữ Hậu)

- 180-157 av. J.C.: règne de Wendi. (Hán Văn Đế)

- 157-141 av. J.C.: règne de Jindi. (Hán Cảnh Đế)

- 154 av. J.C.: rébellion des Sept Royaumes.

- 141-87 av. J.C. : règne de Wudi. (Hán Vũ Đế)

- 87-74 av. J.C.: règne de Zhaodi. (Hán Chiêu Đế)

- 80-68 av. J.C.: régence du général Huo Guang

- 74 av. J.C.: règne de 27 jours de Liu He, empereur destitué.

- 74-48 av. J.C.: règne de Xuandi. (Hán Tuyên Đế)

- 48-33 av. J.C.: règne de Yuandi. (Hán Nguyên Đế)

- 33-7 av. J.C.: règne de Chengdi (Hán Thành Đế)

- 7-1 av. J.C.: règne de Aidi. (Hán Ai Đế)

- 1 av.J.C.-5 après .J.C. : règne du jeune empereur Pingdi, empoisonné par Wang Mang. (Hậu Phế Đế)

Une fois au pouvoir, Wang Mang (Vương Mãng) entama une série de réformes monétaires (3 fois en 9, 10 et 14 après .J.C.) et économiques du pays. Les classes les plus touchées étaient les nobles et les commerçants car à chaque changement de la monnaie, les pièces anciennes étaient échangées pour les neuves à un taux moins avantageux, ce qui incita les gens à fabriquer des fausses pièces au lieu de perdre leur valeur au change. Le faux-monnayage était sévèrement puni. Par contre, les paysans n’étaient pas touchés par cette réforme car ils vendaient leurs céréales en faible quantité pour l’achat des denrées nécessaires sur le marché et ils n’avaient aucun souci concernant le numéraire. Dès lors, Wang Mang s’attira la haine des nobles et des commerçants riches mais selon le sinologue suédois H. Bielenstein, au moment de la mise en place des réformes économiques, la véritable cause de sa chute était la série de calamités naturelles (sécheresse, inondation, sauterelles ) entraînant d’abord la famine, puis le banditisme, la révolte et enfin la guerre civile. L’inondation provoqua une vaste immigration des populations vivant dans les zones sinistrées. Ce désastre amena les réfugiés affamés à se regrouper en bandes pillant les régions qu’ils traversaient et à se soulever contre les troupes gouvernementales censées de les réprimer. Connues sous le nom de Sourcils Rouges (Xích Mi) du fait qu’elles se teignaient en rouge les sourcils, ces hordes ne tardèrent à obtenir la première victoire en l’an 22 et commencèrent à envahir les autres régions de l’ouest. Entre-temps, il y avait des révoltes menées par l’aristocratie Han mais elles avaient toutes été étouffées et matées sévèrement car elles manquaient le soutien populaire. Il faut attendre treize années de guerre civile pour que le clan Liu retrouva confiance en Liu Xiu (ou Lưu Tú), un personnage talentueux et magnanime connu plus tard sous le nom Guangwu (Hán Quang Vũ Đế) pour restaurer l’empire et la dynastie des Han.

C’est le début de la période des Han orientaux. (Đông Hán). Lors de son avènement au pouvoir, il ne cessa pas d’agir en faveur des pauvres et des esclaves. Contrairement à Wudi, il pratiqua la politique de non-intervention dans les pays vassaux. Pourtant c’est lui qui envoya plus tard Ma Yuan (Mã Viên) pour mater la révolte des sœurs Trưng Trắc Trưng Nhị dans le territoire des Yue. Il était considéré comme l’un des grands empereurs de la dynastie des Han avec Wudi par les historiens.

Lors des fouilles archéologiques, on sait que les fils des Han furent en avance sur les Romains dans plusieurs domaines à cette époque. Ils furent les premiers à inventer un produit permettant de véhiculer leur pensée et leur savoir. Ils l’appelaient souvent sous le nom « zhi » ou (giấy ou papier en français). En 105 de notre ère, un eunuque de nom Cai Lun (Thái Luân) de la cour impériale observant la façon dont les guêpes se servaient pour mastiquer les fibres de bois dans la construction de leur nid cartonné, eût l’idée de les imiter et inventa ainsi le papier qui sera présenté plus tard à l’empereur Hedi (Hán Hòa Đế) de la dynastie des Han orientaux. (Đông Hán). L’archéologie a contredit récemment cette version car on a retrouvé des fragments de papiers issus des fibres végétales nettement antérieurs à l’époque de Cai Lun, certains datant du règne de Wudi et d’autres exhumés des tombes de la fin des Han occidentaux et du début des Han orientaux. Il est très fréquent de relever les incohérences chronologiques que les Chinois ont voulu introduire délibérément dans leur histoire traditionnelle établie jusque-là par les dynasties, en particulier celle des Qin et de Han, dans l’orthodoxie confucéenne et dans la période de conquête et d’annexion de nouveaux territoires si on continue à avoir un esprit cartésien.

Les démiurges chinois tels que Fuxi (Phục Hi) , Nuwa (Nữ Oa), Pangu (Bàn Cổ), Shennong (Thần Nông) ont été empruntés aux populations méridionales. C’est le cas du grand érudit chinois Ruey Yih-Fu qui voit en Fuxi et Nuwa un trait culturel spécifique des Nan Man (Man Di) (Barbares du Sud) ou celui de Le Blanc, le traducteur de Huainanzi (Hoài Nam Tử). Pour ce dernier, le cycle de Fuxi-Nuwa est une tradition du royaume de Chu (Sỡ Quốc). Les fils des Han introduisaient même dans leur littérature un mythe de création Pangu recueilli chez les ancêtres de Yao (Baptandier). L’archéologue chinois Yan Wenming décrit cela comme le produit unique d’une multiplicité d’origines ou il faut être comme le sinologue célèbre Chang Kwang-Chih pour parler d’un phénomène au sein d’une sphère d’interaction culturelle.

Jusqu’alors, les fils des Han écrivaient au pinceau ou à l’encre à base de noir de fumée sur des tablettes de bois, des planchettes de la soie ou de bambou. Il semble que selon certains archéologues, la méthode de fabrication que Cai Lun présenta à l’empereur Heidi en l’an 105 n’était que la synthèse et l’amélioration des expériences antérieures dans le but de faciliter le remplacement progressif de la soie et du bambou par le papier qui était moins onéreux face à l’accroissement des demandes de cette époque.

Structure des tombes

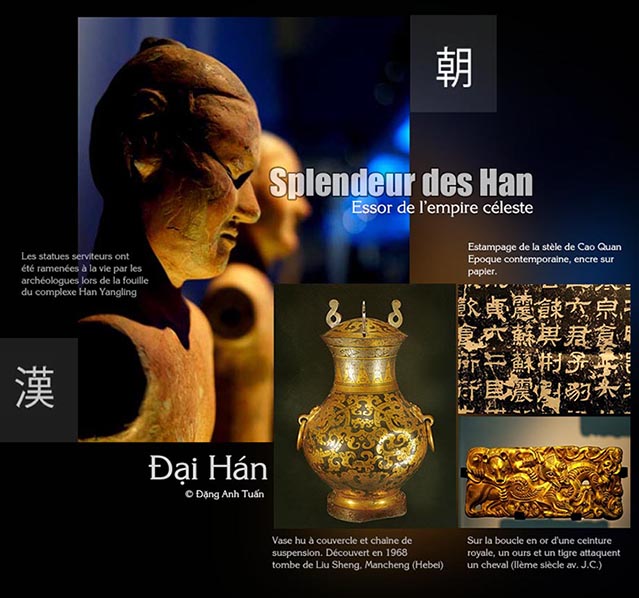

Au début de la période des Hans occidentaux, les tombes à fosse verticale étaient encore nombreuses. Cette tradition architecturale est illustrée par les tombes de la marquise Dai à Mawangdui, près de Changsha (Hunan), celles de Dabaotai près de Pékin et de Fenghuangshan près de Jiangling (Hebei). Puis celles-ci sont remplacées au fil des années par le modèle de la tombe horizontale qui se répandait dans tout l’empire des Han.

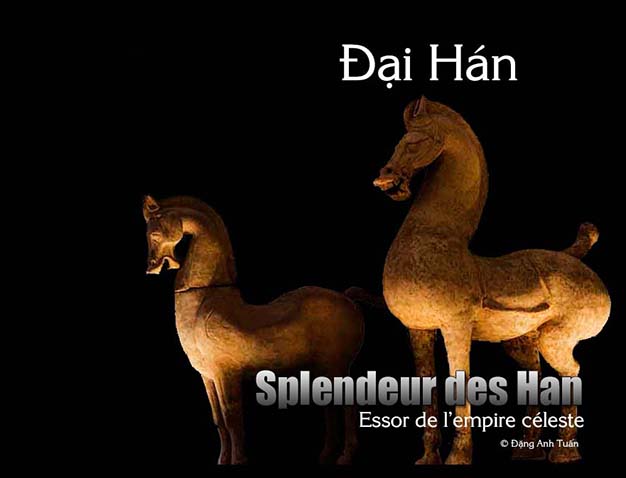

De nombreux facteurs contribuèrent à ce changement et donnèrent à l’art funéraire un nouvel éclat. Outre les dimensions imposantes des sépultures, on constate la richesse de leur mobilier funéraire et les croyances religieuses liées à la mutation vers l’au-delà des Han. C’est pour cette raison que les princes, les nobles, les grands propriétaires terriens, les officiers de l’armée, les riches commerçants n’hésitaient pas à afficher les privilèges de leur position sociale et de leur fonction qu’ils espéraient maintenir dans la vie de l’au-delà (renxun) et à montrer leur ardeur de piété et de dévotion vis à vis du défunt en tentant de lui donner tout ce dont il avait besoin à travers les objets funéraires (ou mingqi) (objets de l’esprit)(Minh Khí). Ceux-ci exécutés sous le règne des Han étaient particulièrement raffinés. Dotés d’une signification symbolique, ils comprenaient des modèles réduits de vases rituels et d’instruments de musique destinés aux rites et aux cérémonies, de bâtiments agricoles ou d’habitations.

Techniques et inventions sous les Han

Sous les Han, les Chinois écrivaient beaucoup: des rapports gouvernementaux, des poèmes, des récits historiques, un gigantesque dictionnaire et un recensement à l’échelle nationale en l’an 2 après J.C. avec 57.671.400 habitants. Au début des Han orientaux, le papier en chanvre, de piètre qualité, était utilisé pour emballer les poissons. À partir du IIIè siècle, le papier devint le support d’écriture principal en Chine. Lorsque l’empereur se déplaçait sur son char, il était protégé contre le soleil et la pluie par un dais circulaire pouvant se refermer grâce à un système de baleines métalliques coulissantes.

On sait que les fils des Han se servaient de la brouette et la poulie pour déplacer les marchandises tandis que dans l’agriculture, ils recouraient au marteau à bascule pour broyer des céréales et des minerais. C’est sous le règne des Han que les Chinois se servaient des roues à aubes pour divers usages. Grâce au contact avec les barbares du Nord, les Xiongnu, les artisans chinois empruntaient à ces derniers les techniques qu’ils réussiraient à maîtriser et à produire des objets d’une qualité exceptionnelle. C’est ce qu’on a découvert lors des fouilles dans les tombes princières avec les ornements de char, la vaisselle, les bijoux, les boucles des ceintures etc… Pour parer aux calamités telles que les séismes, l’érudit chinois Zhang Heng inventa en 132 après J.C. le premier sismomètre au monde pour pouvoir alerter la cour des Han et indiquer la direction de l’épicentre du séisme. L’invention de l’odomètre lui revint aussi en même temps le premier globe céleste rotatif. C’est en Chine qu’est née la porcelaine dont la pureté et la blancheur permettent de justifier le nom avec lequel les Italiens la nommèrent « la coquille nacrée (porcellana) » au XVème siècle. L’élément principal entrant dans la composition de la porcelaine est le kaolin connu à l’époque des Han orientaux. Sous le règne de ces derniers, la porcelaine commença à connaître un véritable essor. À l’époque des Hans occidentaux et antérieurement (les Royaumes Combattants), les Chinois surent établir des cartes géographiques qui étaient peintes sur soie et conservées dans des boîtes. Envoyé par le prince Dan de Yan à l’époque Printemps et Automnes (Xuân Thu), le héros Jing Ke (Kinh Kha) compta se servir d’une carte pliée pour dissimuler un poignard et pour assassiner Qin Shi Huang Di. C’est seulement en 1973 qu’on découvre l’existence de ces cartes dans la tombe n°3 de Mawangdui (168 av.J.C.). Celles-ci (2 cartes et un plan de ville) constituent ainsi les plus anciennes cartes en Chine et dans le monde. Dans le domaine astronomique, la Chine des Han connut un développement remarquable. Le texte d’astronomie découvert dans la tombe 3 de Mawangdui (168 av. J.C.) rapporte avec précision les observations liées au mouvement des cinq planètes durant la période 246-177 av. J.C. Le voyage complet de Saturne dans le ciel est compté pour 30 ans, un chiffre qui n’est pas loin de 29,46 années données par les astronomes d’aujourd’hui.

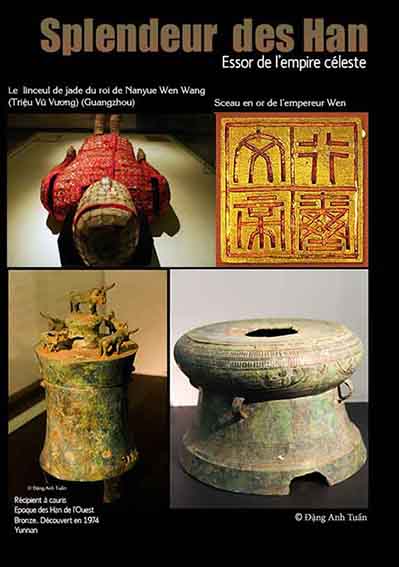

Le jade est l’une des pierres les plus difficiles à travailler. Pourtant depuis la période Néolithique, les lapidaires chinois réussirent à sculpter habilement le jade en se servant probablement des pâtes de quartzite ou des grenats, ce qui lui confère une valeur artistique exceptionnelle avec les anneaux, des cercles, des représentations de dragons etc.. Durant la période des Shang (Triều đại Thương Ân), le jade fut destiné pour la fonction purement ornementale. C’est ce que les archéologues ont découvert dans la tombe de la reine Fu Hao (Phụ Hảo)(755 jades retrouvés). Puis pendant la période des Zhou occidentaux, on prit l’habitude de couvrir les défunts de masques et de pectoraux composés de plusieurs pièces. C’est un signe de distinction ou de noblesse en posant des pectoraux sur le corps du défunt vêtu de soie décorée. Les masques et les linceuls n’étaient pas destinés à la fonction décorative mais ils avaient une fonction religieuse en quête d’immortalité sous les Han. Les petites amulettes en jade étaient utilisées pour sceller les 9 orifices du corps du défunt afin de permettre à son esprit de vivre dans l’au-delà. Par contre on ne connait pas le rôle du bi en jade, placé sur le front du roi de Nanyue, Zhao Mo (Triệu Muội). Les linceuls du frère de l’empereur Wudi, Liu Shen et de son épouse, la princesse Dou Wan, retrouvés à Mancheng et composés de 2498 plaquettes de jades de différentes tailles cousues avec du fil d’or, témoignent de la parfaite maîtrise des lapidaires chinois dans la création des suaires de ce type et de luxueux objets ornementaux à partir des Han.

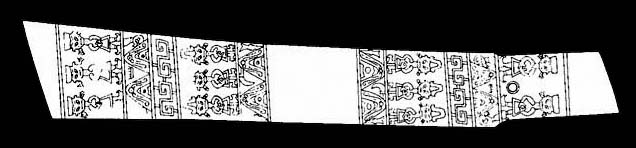

Les Chinois avaient l’habitude de laquer les supports les plus divers. Certains objets laqués, notamment une tasse en bois rouge trouvée dans une tombe du Zheijang (Chiết Giang) révèlent leur savoir-faire extraordinaire dès le Néolithique (Vème-IVème millénaires avant notre ère). Il faut rappeler que cette région appartenait au royaume de Wu (Ngô Việt) faisant partie de l’ancien territoire des Baiyue avant d’être annexé par le royaume de Chu qui sera conquis plus tard par Qin Shi Houang Di lors de l’unification de l’empire. S’agit-il de leur savoir-faire ou celui des Bai Yue? En tout cas, à l’imitation du royaume de Chu, les fils des Han font preuve de la parfaite maîtrise dans l’art d’incurver le bois en créant des œuvres originales et stylisées de grande qualité qui rendent les archéologues muets d’admiration lors de leurs fouilles archéologiques. Ces laques rappellent les motifs et les dessins compliqués trouvés sur des vases en bronze. Ils réussirent à faire le laque comme le produit phare sous le règne des Han. On sait que les objets laqués enfouis dans les tombes peuvent se conserver pendant des dizaines de siècles grâce à la présence d’une enzyme agissant comme catalyseur-protéique (urushiol) sur la fine pellicule des objets, insensible à la chaleur et imperméable à l’eau et aux acides corrosifs. Plus d’une centaine des objets laqués ( plateaux, tasses à poignées en oreillettes (erbei), des vases etc…) ont été exhumés à Mawangdui près de Changsha (Hunan). D’autres œuvres originales en très bon état ont été récupérées dans la tombe du marquis Yi de Zeng à Leigudun (Hubei).[RETOUR]

Références bibliographiques:

- La Chine des Han. Histoire et civilisation. Office du Livre. 1982

- Splendeur des Han. Essor de l’empire céleste. Editeur Flammarion. 2014

- Chine ancienne. Des origines à la dynastie des Tang. Maurio Scarpari. Gründ.

- Trésors de Chine millénaires mais intacts. National Geographic. Octobre 2001

- La dynastie des Han. Vingt siècles d’influence sur la société chinoise. National Geographic. Février 2004.

- Chine. La gloire des empereurs. Paris Musées. Editions Findakly.

- La Chine des premiers empereurs. Editions Atlas. 1991

- Splendeurs des Han. Essor de l’empire céleste. Editions des Beaux Arts. 2014.