English version

Version française

Hơn cả quy luật vĩnh cửu của thế giới, hôn nhân xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam được xem như là một sự giao ước giữa hai gia đình với mục đích duy trì không chỉ dòng dõi mà còn cả phong tục Việt Nam, đặc biệt là việc thờ cúng tổ tiên. Hơn nữa, người Việt thấm nhuần tinh thần Đạo giáo xem tuổi trẻ chỉ có được một thời gian ngắn ngủi như măng tre. Đây là lý do ngày xưa chúng ta kết hôn rất sớm ở Việt Nam.

Tương tự như bộ luật của nhà Minh ở Trung Quốc, bộ luật nhà Lê quy định tuổi kết hôn tối thiểu đối với nữ là 13 tuổi và đối với nam là 16 tuổi. Vì thế trong tục ngữ Việt Nam mới có câu:

Gái thập tam, nam thập lục

để nhắc lại độ tuổi mà xã hội Việt Nam dành cho việc kết hôn. Điều này được thực hiện luôn luôn trong khuôn khổ Nho giáo truyền thống, lúc nào cũng được đi trước đó bởi các cuộc đàm phán do người mai mối thực hiện và sau đó đến việc trao đổi ngày tháng năm tuổi nếu những lần tiếp xúc lần đầu tỏ ra thuyết phục. Điều này hay thường dẫn đến những lời hứa hẹn nhưng phải cam đoan thực hiện hôn nhân nếu không sẽ bị trừng phạt bởi quan lại địa phương.

Lễ đính hôn cũng là cơ hội để khẳng định sự cam kết cuối cùng trong cuộc hôn nhân. Về phần này, nó diễn ra theo một nghi lễ cổ điển bao gồm việc rước cô dâu tương lai với kiệu, được vị hôn phu đón tiếp, nghi lễ dâng hương trước bàn thờ tổ tiên, sau đó ra mắt với cha mẹ của hai bên, cái bắt tay và trao nhau lời thề. Thưở xưa, cô dâu chú rể hay trao đổi với nhau bằng một nhúm đất lấy một nhúm muối. Họ muốn thực hiện lời hứa và gắn bó với nhau suốt đời bằng cách lấy Trời Đất làm nhân chứng. Có một thành ngữ cũng cùng một ý nghĩa: Gừng cay muối mặn để nhắc nhở vợ chồng trẻ chớ đừng bỏ nhau vì vị mặn của muối hay vị cay của gừng lại rất đậm đà và rất khó quên cũng như tình nghĩa vợ chồng rất sâu đậm và thắm thiết dù có bao thăng trầm trong cuộc sống. Còn có một phong tục cho đêm tân hôn. Chọn một phụ nữ có nhiều con, đức hạnh vẹn toàn, được gia đình chú rể mời đến để trực tiếp dọn giường với đôi chiếu: 1 úp 1 mở theo mô hình kết hợp của Âm Dương.

Mặt khác, không có sử dụng cùng tên để chỉ cuộc hôn nhân của một công chúa hay một cô gái bình thường. Người ta gọi là “Hạ Giá” khi nói đến việc gả công chúa vì nhà vua gả con gái cho một người đàn ông kém quyền lực hơn mình, có địa vị thấp hơn. (Hạ nghĩa là “ở dưới” và Giá nghĩa là “lấy chồng”). Đối với hôn nhân giữa những người bình thường, người ta nói “Xuất Giá vì Xuất” trong tiếng Việt có nghĩa là “đi ra ngoài”. Ngày xưa cô dâu chú rể hiếm khi quen biết nhau trước khi đám cưới.

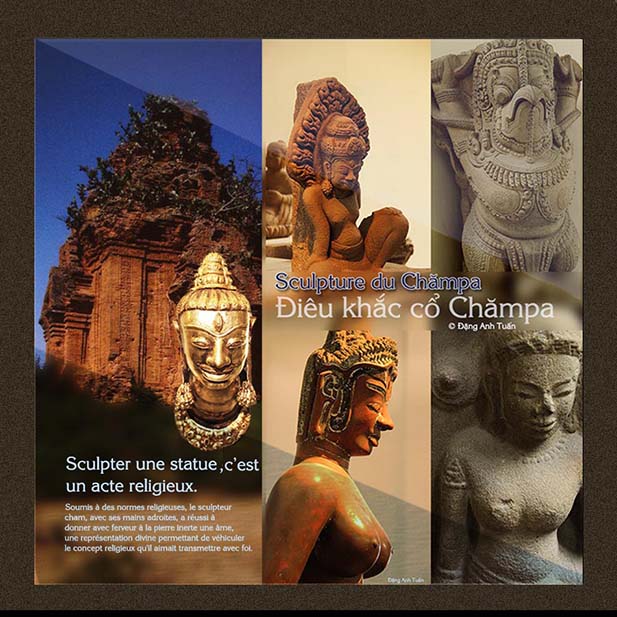

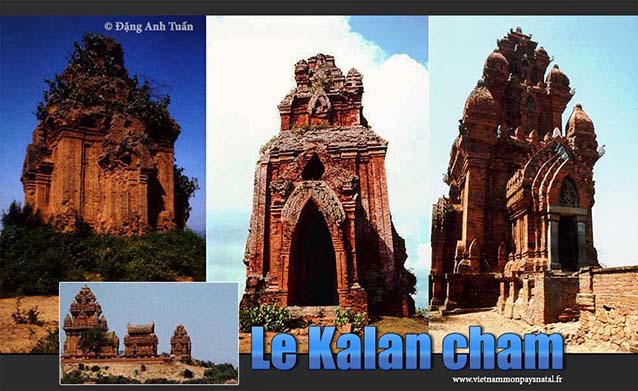

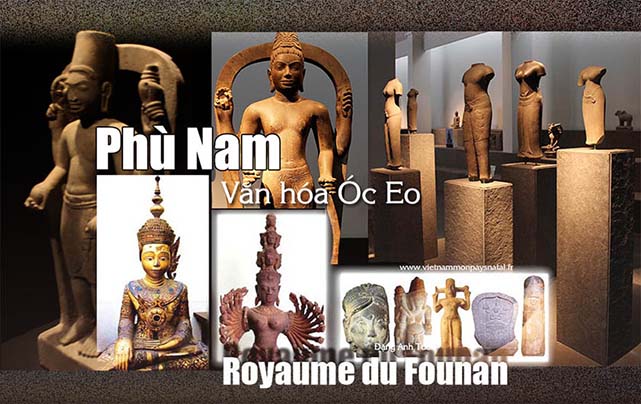

Hôn nhân trước hết được xem là sự giàn xếp giữa cha mẹ với mục đích trả nợ hoặc liên minh. Nó cũng phản ánh tư tưởng Nho giáo không bao giờ ưu đãi cá nhân trước gia đình và xã hội. Cuộc hôn nhân của Công chúa Huyền Trân với vua Champa Chế Mẫn (Jaya Simhavarman III) đã thể hiện rõ rõ cái tư duy này.

Vì có tham vọng lãnh thổ, vua Trần Anh Tôn khó có thể bỏ qua lời hứa của cha mình là vua Trần Nhân Tôn sẽ gả em gái mình cho vua Chiêm Thành dù ngài biết rõ em gái có tình cảm dành cho tướng quân Trần Khắc Chung. Một tác giả vô danh đã không ngần ngại tố cáo vào thời điểm này qua bài thơ Đường luật có tựa đề “Vương Tường” so sánh công chúa Huyền Trân với Vương Tường (Chiêu Quân Cống Hồ), một phi tần của Hoàng đế Hán Nguyên Ðê’ (48-33 TCN) bị cống hiến cho vua Hung Nô (shanyu Huhanxie) để mua lại hòa bình với những kẻ man rợ từ thảo nguyên ở phía bắc Trung Hoa.

Tuy nhiên, trong biên niên sử hôn nhân vẫn có trường hợp của Tướng quân Trần Quốc Tuấn. Đây tình yêu đã dành được phần chiến thắng trên lý trí và ngoài ý muốn của cha mẹ mặc dù biết rằng ông là một người theo Nho giáo rất kỷ cương. Khi còn trẻ, ông đã yêu Công chúa Thiên Thành, em gái của vua Trần Thái Tôn. Cô nầy cũng không giấu sự ngưỡng mộ đối với vị tướng trẻ tài năng này. Nhưng ông không thể thực hiện được ý định của mình vì cha ông là An Sinh Vương Trần Liễu bị thừa tướng xảo quyệt lúc bấy giờ là Trần Thủ Ðộ ép cha ông giao vợ thứ là công chúa Lý Thuận Thiên cho anh trai của ông, vua Trần Thái Tôn nhằm để có người thừa kế và duy trì triều đại nên đã phản đối kịch liệt việc hôn nhân nầy.

Một ngày nọ, được tin vua gả em gái Thiên Thành cho con trai Nhân Đạo Vương, ông choáng váng, đau buồn không biết phải làm sao dù lúc đó ông được biết đến là chiến lược gia giỏi nhất nước trong thời kỳ chống quân Mông Cổ. Thấy ông bất lực, một trong những người hầu của ông, được xem là người lắm mưu mẹo nhất, mới đề nghị ông đi cướp cô dâu một cách bất ngờ vào ngày cưới. Nhờ sự dũng cảm phi thường này, ông đã thành công trong việc biến chuyển tình yêu của mình thành hiện thực, nhận được sự tha thứ từ nhà vua và chiếm được lòng kính trọng của những người xung quanh, đặc biệt là của cha ông vì nhận thấy ở ông không chỉ là một đứa con thiên tài mà còn là một đứa con xứng đáng có khả năng gột rửa nỗi xấu hổ cho gia đình. Hôn nhân đôi khi còn là nỗi lo lắng của những người có trách nhiệm hoặc có vai trò chính trị ở vùng đất huyền thoại này.

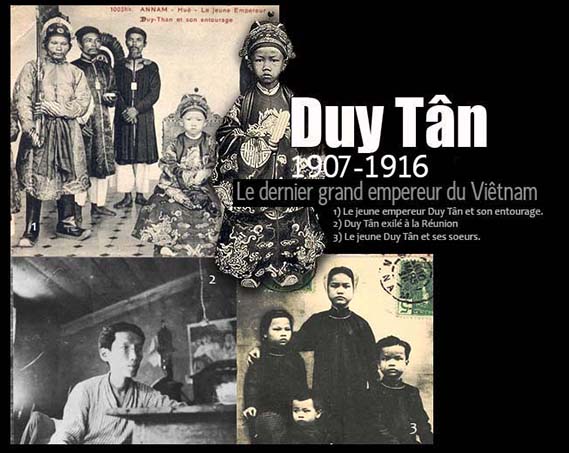

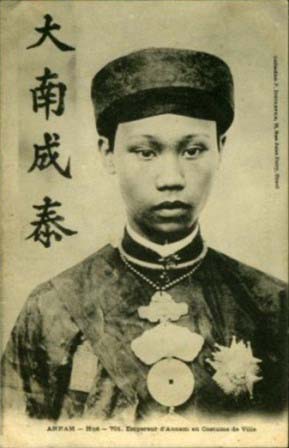

Đó là trường hợp của vua Duy Tân. Sau này, bị ám ảnh bởi sự phế truất và lưu đày của cha mình, hoàng đế Thành Thái bởi chính quyền thực dân, ngài không ngừng nuôi dưỡng kể từ khi lên ngôi lúc 7 tuổi, đã có ý định khiếu nại l ại hiệp ước Patenôtre và khôi phục chủ quyền và độc lập của Việt Nam bằng mọi biện pháp, kể cả vũ lực. Ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn khi đất nước vẫn còn bị chiếm đóng. Điều này khiến mẹ ông là hoàng hậu Nguyễn Thị Định rất lo lắng và quan tâm. Bà còn lại thấy sự ch ưa trưởng thành và sự thiếu uy tín với dân tộc vì vua Duy Tân chưa có con cái chi cả. Bà không chậm trể trình lên hoàng đế danh sách tên 25 thiếu nữ quý tộc do các quan lại lựa chọn và cung cấp. Nhưng trước sự thờ ơ của Duy Tân, bà tức giận ra lệnh cho ngài phải tìm môt tỳ thiếp càng sớm càng tốt. Là đứa con rất hiếu thảo, ngài biết mình không thể trì hoãn thời hạn và phớt lờ lời nài nỉ của mẹ được nữa. Ngài trả lời sau đó với giọng điệu thản nhiên:

Con từ chối danh sách của mệ cho đến bây giờ vì con đã yêu một cô gái hơn con một tuổi từ lâu. Con sẽ gặp lại cô này sau mười ngày nữa ở bãi biển Cửa Tùng.

Tò mò, thái hậu quyết định cùng ngài đi dạo ra bãi biển Cửa Tùng. Duy Tân suốt ngày đào cát. Đến tối, thái hậu quyết định nói với ngài:

Con không cảm thấy buồn cười khi con tìm kiếm người yêu của mình trên cát không?

Duy Tân cố gắng khiêm tốn giải thích:

Con không bao giờ điên đâu mệ. Đó là sự thật tất cả những gì con nói với mệ. Nếu không tìm được vàng ở trong cát thì con có thể tìm được vàng ở kinh đô Huế đấy.Từ đó, thái hậu bắt đầu hiểu ý mà vua Duy Tân muốn nói. Đấy là cô gái của thầy con đó mê tên là Mai thị Vàng. Tò mò trước sự lựa chọn của con trai bà, thái hậu hỏi lại:

Tại sao con lại chọn con bé đấy.

Duy Tân trả lời môt cách quả quyết :

Cha cô ấy là Mai Khắc Ðôn dạy con học, yêu quê hương, tránh xa nịnh thần và trọng dụng các kẽ trung thần. Con đoán là ông ấy cũng dạy con gái mình điều tương tự như vậy phải không mệ?

Qua cuộc hôn nhân này, vua Duy Tân đã cho chúng ta thấy rằng ngài có thể đáp lại sự mong đợi của mẹ mình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với người thầy, người đã dạy ông yêu quê hương đất nước này và chọn một người phụ nữ có cùng có niềm tin, lý tưởng như mình và không trở thành một trở ngại cho cuộc đấu tranh chính trị của ngài.

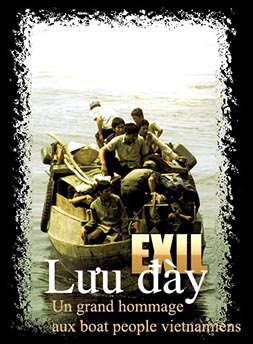

Cũng vì tình yêu Tổ quốc và vì cuộc đấu tranh này mà lãnh tụ dân tộc chủ nghĩa Nguyễn Thái Học và đồng chí Nguyễn Thị Giang đã thề sẽ trở thành vợ chồng trước bàn thờ tổ tiên trước ngày khởi nghĩa ở Yên Bái. Họ hứa sẽ kết hôn sau khi kế hoạch của họ được hoàn thành. Để thể hiện sự quyết tâm và quyết định số phận của mình, Nguyễn Thị Giang đã xin chồng cho phép được sở hữu một khẩu súng. Chính với khẩu súng nầy, cô tự kết liễu đời mình sau khi biết cuộc khởi nghĩa thất bại và chính quyền thực dân kết án tử hình chồng cô và các đồng chí.

Ngày nay, việc kết hôn không còn sớm như xưa, kể cả ở nông thôn. Sự suy giảm này nhầm bảo vệ người mẹ tránh được những ảnh hưởng của việc mang thai ở tuổi vị thành niên và hạn chế sinh con. Hôn nhân cũng không còn là kết quả đến từ ý muốn cha mẹ hay giao ước của các gia đình. Ngược lại, nó không còn mang giá trị biểu tượng, ý nghĩa đặc biệt vì cô dâu chú rể thường quen nhau trước hôn nhân trong hầu hết các trường hợp. Nó không còn thể hiện sự hy sinh mà hay thường đòi hỏi ở đôi vợ chồng mới cưới để duy trì việc thờ cúng tổ tiên và dòng dõi. Hôn nhân thể hiện trước hết sự thành công trong tình yêu mà cũng là sự cam kết gắn bó với nhau mãi mãi. (duyên nợ).

Plus que la loi éternelle du monde, le mariage apparaît en premier lieu au Vietnam comme une alliance de familles dans le but de perpétuer non seulement la lignée mais aussi les coutumes vietnamiennes, en particulier le culte des ancêtres. De plus, les Vietnamiens imprégnés par l’esprit taoïste considèrent que la jeunesse n’a qu’un temps comme les pousses de bambou. C’est pourquoi, on avait l’habitude de se marier très tôt autrefois au Vietnam.

Analogue au Code des Ming en Chine, le Code des Lê fixait l’âge minimal de mariage pour les filles à 13 ans et pour les garçons à 16 ans. C’est pourquoi dans un proverbe vietnamien, on dit que:

Gái thập tam, nam thập lục

Treize ans pour les filles, seize ans pour les garçons.

pour rappeler l’âge que la société vietnamienne accorde pour le mariage. Celui-ci s’effectue toujours dans le cadre confucéen traditionnel. Il est précédé toujours par des négociations menées par des entremetteurs et suivi par l’échange de données astrologiques si les premiers contacts s’avèrent convaincants.

Cela aboutit d’une manière générale, à des promesses de mariage qui doivent être réalisées sinon il y aura des punitions infligées autrefois par le mandarin local avec sévérité. La fête des fiançailles est aussi l’occasion d’entériner l’engagement définitif du mariage qui se déroulera plus tard suivant un cérémonial classique comportant l’arrivée de la future épouse en palanquin, sa découverte par le fiancé, une cérémonie rituelle d’offrande devant l’autel des ancêtres, puis devant les parents des époux, la poignée de mains et l’échange des serments mutuels.

Autrefois, les jeunes mariés avaient l’habitude d’échanger mutuellement une pincée de terre contre une pincée de sel. Ils voulaient honorer et pérenniser leur union et leur fidélité en prenant le Ciel et la Terre comme témoins de leur engagement. On trouve aussi la même signification dans l’expression suivante: Gừng cay muối mặn pour rappeler aux jeunes mariés qu’il ne faut jamais se quitter car la vie est amère et profonde avec des hauts et des bas comme le gingembre piquant et le sel gardent leur goût au fil des années. . Il y a une coutume pour la cérémonie de la première nuit de noce. On demande à une femme assez âgée, ayant beaucoup d’enfants et censée d’être bonne et honnête de prendre en charge l’étalement et la superposition d’une paire de nattes sur le lit nuptial: l’une ouverte et l’autre mise à l’envers à l’image de l’union du Yin et du Yang.

Par contre, on n’emploie pas le même nom pour désigner le mariage d’une princesse ou d’une fille ordinaire. On appelle « Hạ Giá » lorsqu’il s’agit du mariage de la princesse car le roi donne la main de sa fille à un homme moins puissant que lui, de rang inférieur. (Hạ veut dire « au dessous » et Giá signifie « marier »). Pour les mariages entre les gens normaux, on dit « Xuất Giá » car Xuất »veut dire en vietnamien « đi ra ngoài (sortir)». Autrefois, les mariés se connaissaient rarement.

Le mariage était considéré avant tout comme un arrangement entre les parents dans le but d’honorer une dette ou de contracter une alliance. Il reflétait aussi l’état d’esprit confucéen ne favorisant jamais la prédominance de l’individu sur la famille et la société. Le mariage de la princesse Huyền Trân avec le roi du Champa Chế Mẫn (Jaya Simhavarman III ) illustrait bien cet état d’esprit.

Pour des ambitions territoriales, il était difficile pour le roi Trần Anh Tôn d’ignorer la promesse de son père, le roi Trần Nhân Tôn d’accorder la main de sa sœur au roi du Champa bien qu’il fût au courant de l’amour porté par cette dernière à son général Trần Khắc Chung. Un auteur anonyme n’hésita pas à le dénoncer à cette époque à travers son poème de sept pieds à la manière des Tang, intitulés « Vương Tường » en comparant la princesse à Vương Tường (ou Wang Zhaojun en chinois) ( Chiêu Quân Cống Hồ) , une concubine de l’empereur des Han, Han Yuandi ( Hán Nguyên Ðê’)( 48-33 avant J.C.) promise au roi de Xiongnu (shanyu Huhanxie) dans le but de restaurer la paix avec les barbares venant des steppes du Nord de la Chine.

Malgré cela, il y a dans les annales du mariage le cas du général Trần Quốc Tuấn où l’amour triomphait sur la raison et sur la volonté des parents bien qu’il fût connu comme un confucianiste très convaincu. Quand il était encore jeune, il était tombé amoureux de la princesse Thiên Thành, sœur du roi Trần Thái Tôn. Celle-ci ne cachait pas non plus son admiration pour ce jeune général talentueux. Mais il était interdit à ce dernier de concrétiser son intention car son père, An Sinh Vương Trần Liễu, acculé par le premier ministre machiavélique de cette époque, Trần Thủ Ðộ, à céder sa concubine, la princesse des Lý, Thuận Thiên à son frère, le roi Trần Thái Tôn dans le but d’avoir un héritier et de perpétuer la dynastie, s’opposait à cette union. Ayant appris un beau jour que le roi avait accordé la main de sa sœur Thiên Thành au fils de Nhân Ðạo Vương, il fut abasourdi et tellement attristé et ne sut plus quoi faire bien qu’il fût connu à cette époque comme le meilleur stratège dans la lutte contre les Mongols. En le voyant désemparé, l’un de ses serviteurs connu comme le plus rusé de tous, lui suggérait d’aller s’emparer par surprise, de la fiancée, le jour du mariage. Grâce à cette hardiesse extraordinaire, il réussît à concrétiser son amour, à obtenir le pardon auprès du roi et à conquérir l’estime de son entourage, en particulier celui de son père car ce dernier trouvait en lui non seulement un homme de génie mais aussi un fils digne et apte à laver la honte de la famille. Le mariage est parfois la source des soucis pour ceux qui assument une responsabilité ou un rôle politique sur cette terre des légendes.

C’est le cas de l’empereur Duy Tân. Celui-ci, obsédé par la déchéance et l’exil de son père, l’empereur Thành Thái, par les autorités coloniales, nourrit incessamment depuis son intronisation à l’âge de sept ans, l’intention de remettre en cause le traité de Patenôtre et de rétablir la souveraineté et l’indépendance du Vietnam par tous les moyens, y comprise la force. Il ne pensa jamais à se marier tant que le pays était encore occupé. Cela provoqua tant de soucis et de préoccupations pour sa mère, la reine Nguyễn Thị Ðịnh . Celle-ci vit au contraire l’immaturité de son fils et le manque d’autorité auprès de son peuple car Duy Tân n’avait pas encore des descendants. Elle ne tarda pas à présenter à l’empereur la liste des 25 jeunes filles nobles sélectionnées et fournies par les mandarins. Mais devant le désintérêt et l’impassibilité de Duy Tân, elle devint furieuse et ordonna à Duy Tân de chercher une concubine dans les plus brefs délais. Étant très pieux, il savait qu’il ne pouvait plus retarder l’échéance et ignorer l’insistance de sa mère. Il répondit alors avec un ton impassible:

Je refuse jusque-là votre liste car je suis amoureux depuis longtemps d’une fille plus âgée que moi d’un an. Celle-ci, je vais la revoir dans dix jours à la plage Cửa Tùng.

Intriguée, la reine-mère décida de l’accompagner lors de la promenade à la plage Cửa Tùng. Duy Tân passa toute sa journée à fouiller le sable. Le soir, la reine-mère décida de l’apostropher:

Ne te sens-tu pas ridicule de chercher ta chérie dans le sable?

Duy Tân tenta de donner des explications avec modestie:

Je ne suis jamais cinglé. C’est vrai tout ce que je vous dis. Si on n’arrive pas à trouver de l’or dans le sable, on le retrouvera à la capitale Huế.

Dès lors, la reine mère commença à saisir l’allusion que Duy Tân voulut évoquer. Il s’agit bien de la fille de son maître de nom Mai Thị Vàng. (Vàng signifie Or en français).

Intriguée par le choix de son fils, la reine-mère lui demanda de nouveau:

Pour quelle raison tu la choisis?

Duy Tân répondit avec conviction:

Son père Mai Khắc Ðôn m’a appris à lire, à aimer la patrie, à éviter les courtisans et à me servir des fidèles. Je déduis qu’il a appris à sa fille la même chose, n’est ce pas, maman?

Par ce mariage, l’empereur Duy Tân nous a montré qu’il a su être à la hauteur de l’attente de sa mère tout en montrant sa reconnaissance à son maître, l’homme qui lui a appris à aimer cette patrie et en choisissant une femme ayant la même conviction et le même idéal que lui et ne devenant pas une entrave pour son combat politique.

C’est aussi pour l’amour du Vietnam et pour ce même combat que le leader nationaliste Nguyễn Thái Học et son camarade de parti, Nguyễn Thị Giang s’étaient jurés de devenir mari et femme devant l’autel des ancêtres jusqu’avant leur soulèvement à Yên Bái. Ils promettaient de se marier plus tard, une fois leur dessein réalisé. Pour montrer sa détermination et pour sceller leur destin, Nguyễn Thị Giang demanda à son mari de lui permettre d’avoir un revolver. C’est avec celui-ci qu’elle décida de se suicider après avoir appris l’échec du soulèvement et la condamnation à mort de son mari et de ses compatriotes par les autorités coloniales.

Không thành công thì thành nhân.

On devient un être exemplaire même si on échoue.

De nos jours, le mariage n’est plus précoce comme autrefois, même en milieu rural. Ce recul permet de protéger la mère contre les effets de grossesses juvéniles et de limiter les naissances. Le mariage ne résulte pas non plus de la volonté des parents ou de l’alliance des familles. Par contre, il ne porte plus une valeur symbolique, une signification particulière car les mariés se connaissent souvent dans la plupart des cas avant le mariage. Il ne reflète plus le sacrifice qu’on a demandé souvent aux jeunes mariés pour perpétuer le culte des ancêtres et la lignée.

Il est avant tout la consécration de l’amour

et le gage du bonheur et des malheurs (duyên nợ en vietnamien ) pour l’éternité.