English version

Version vietnamienne

On ne connait pas avec exactitude la date de l’introduction du bouddhisme au Vietnam. Selon l’érudit vietnamien Phan Lạc Tuyên, les bonzes indiens furent venus au Vietnam au début de l’ère chrétienne en se basant sur l’histoire du Chử ĐồngTử qui s’était initié au bouddhisme lors de sa rencontre avec un bonze indien. C’est aussi la période des Trois Royaumes (Tam Quốc) où le Vietnam fut une province chinoise de nom Jiaozhi (Giao Châu) sous la gouvernance de Shi Xie (Sĩ Nhiếp). Le Vietnam appartint à cette époque au royaume de Wu (Đông Ngô) dirigé par Sun Quian (Tôn Quyền) dont la mère, un disciple fervent a fait venir des moines de Luy Lâu à Jianye (capitale du royaume de Wu), appartenant à la ville actuelle de Nankin (Nam Kinh) pour leur demander de prêcher et commenter les sûtras du bouddhisme.

Le centre bouddhique Luy Lâu devint si prestigieux et important qu’il ne tarda pas à faire venir beaucoup de bonzes indiens ou étrangers célèbres comme Ksudra (Khâu Đà Là), Mahajivaca (Ma Ha Kỳ Vực), Kang-Sen-Houci (Khương Tăng Hội), Dan Tian (Đàm Thiên). Étant le bonze supérieur de la dynastie des Sui, ce dernier, lors de son retour en Chine, a eu l’occasion de rendre compte à l’empereur Sui Wendi (Tùy Văn Đế) de l’évolution du bouddhisme vietnamien: la province Giao Châu a adopté le bouddhisme avant nous car outre la construction de 20 pagodes, elle a eu plus de 500 bonzes et 15 recueils de sûtras traduits.

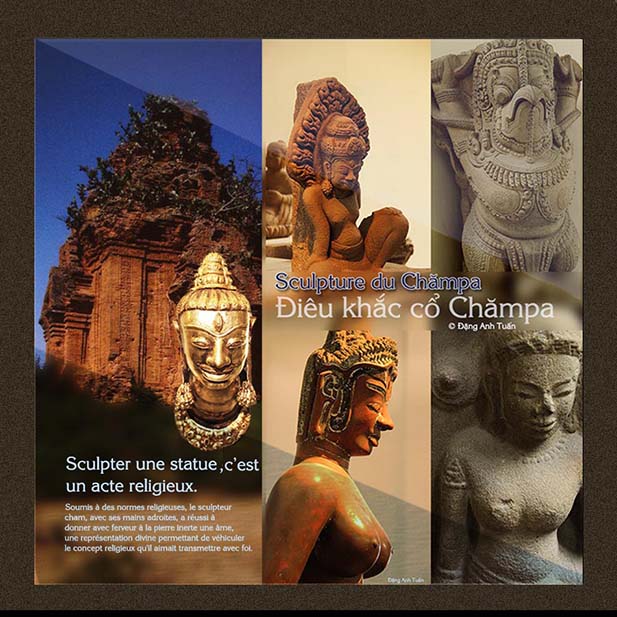

Cela prouve indéniablement que le bouddhisme fut florissant à cette époque au Vietnam. Il est important de rappeler dans les annales chinoises, on a parlé du pillage de l’armée chinoise du général Lieou Fang (Lưu Phương) de la dynastie des Sui (nhà Tùy). Ce général a dévasté la capitale du Champa, Điển Xung (Kandapurpura) sous le règne du roi Sambhuvarman (Phạm Phạn Chí en vietnamien) et a emporté avec lui 1350 textes bouddhiques rassemblés en 564 volumes. Le Champa favorisa très tôt l’implantation du bouddhisme car elle fut mentionnée déjà par le moine célèbre Yijing (Nghĩa Tịnh) lors du retour de son voyage maritime dans l’Insulinde comme l’un des pays de l’Asie du Sud Est tenant en haute estime la doctrine du Bouddha à la fin du VIIème siècle sous le règne Wu Ze Tian ( Vũ Tắc Thiên ) de la dynastie des Tang (Nhà Đường).

Bien que le Vietnam fût le protectorat chinois (de -111 à -931), il était pourtant le véritable relais entre la Chine et l’Inde. L’implantation du bouddhisme fut très tôt dans ce pays au début de l’ère chrétienne car le Vietnam est non seulement à côté des pays employant le sanskrit des textes bouddhiques comme le Founan (Phù Nam) et le Champa mais aussi le point de passage obligatoire pour les commerçants indiens. Ceux-ci avaient besoin de se reposer, approvisionner la nourriture et échanger les marchandises (soie, aromates, bois d’aigle, cannelle, poivre, ivoire etc.).

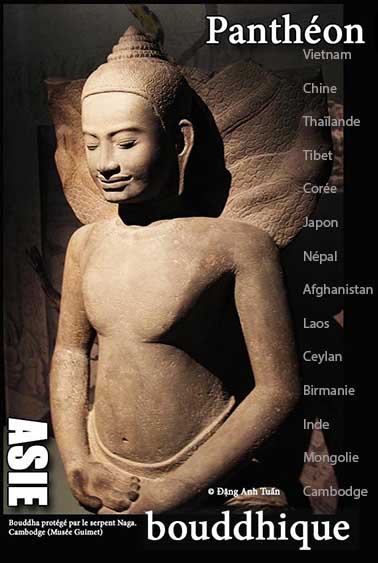

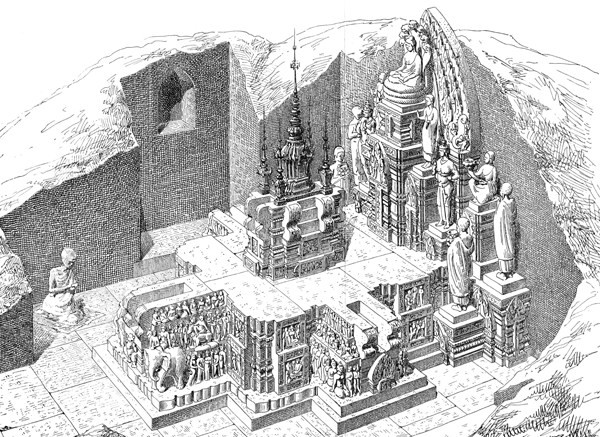

L’Inde eut à cette époque des relations commerciales établies d’une manière directe avec le Moyen Orient et indirecte avec les pays de la Méditerranée comme l’empire romain. Le bouddhisme mahayana connut son épanouissement en Inde avec les centres Amaravati et Nagarjunakonda dans la région côtière au sud-est de l’Inde (Andhra Pradesh). Cela incita les moines indiens à accompagner les navigateurs à longer les côtes de la Malaisie, du Founan et du Vietnam avec l’intention de propager la foi. C’est pourquoi on peut dire que le bouddhisme vietnamien vint directement de l’Inde avec les moines indiens mais en aucun cas il ne fut pas amené par les Chinois.

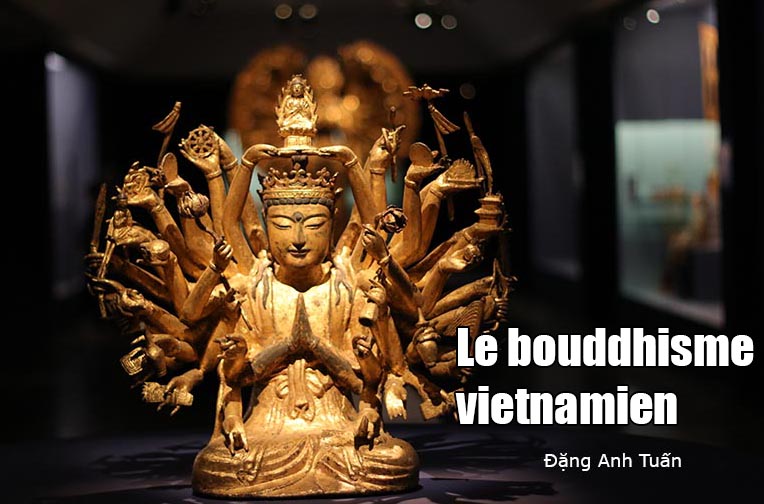

Le bouddhisme vietnamien dont le courant est mahayaniste tient compte davantage du salut collectif que du salut individuel tandis que le bouddhisme theravada considère le salut comme le résultat des efforts accomplis par l’individu pour atteindre l’éveil et pour devenir un boddhisattva. Au commencement de son implantation, le bouddhisme ne rencontra aucune réticence de la part des Vietnamiens car il accepta facilement leur paganisme traditionnel. Il eut seulement quelques activités religieuses simples et modestes comme la vénération du Bouddha, les offrandes, les dons de miséricorde etc. Bouddha n’était autre que QuánThế Âm (Avalokitesvara) et Nhiên Ðăng (Dipankara) car ces personnages protégeaient les navigateurs durant le voyage en mer. Les premières légendes bouddhistes vietnamiennes Thích Quang Phật et Man Nương Phật Mẫu furent apparues aussi à cette époque avec l’arrivée du moine Ksudra alias Kalacarya ( le Maître Noir ) au Vietnam.

C’est qu’à travers ces légendes que Man Nương, devint à sa mort l’objet de culte sous le nom « Bouddha Mère ou Phật Mẫu » des Vietnamiens. Ces légendes témoignent ainsi de la facilité d’agréger les croyances populaires au bouddhisme. De plus, cette religion importée de bonne heure fut sous l’influence indienne qui selon le chercheur Hà VănTấn, dura jusqu’au Vème siècle. Le gouverneur chinois Sĩ Nhiếp (177-266) fut accompagné souvent en ville par des religieux venant de l’Inde (người Hồ) ou de l’Asie Centrale (Trung Á) à chaque sortie. Le nombre de moines étrangers fut si important que Giao Châu devint en quelques années plus tard le centre de traduction des sutras parmi lesquels figurait le fameux sutra Saddharmasamadhi (Pháp Hoa Tam Muội) traduit par le moine Chi Cương Lương Tiếp (Kalasivi) dans le courant du IIIème siècle.

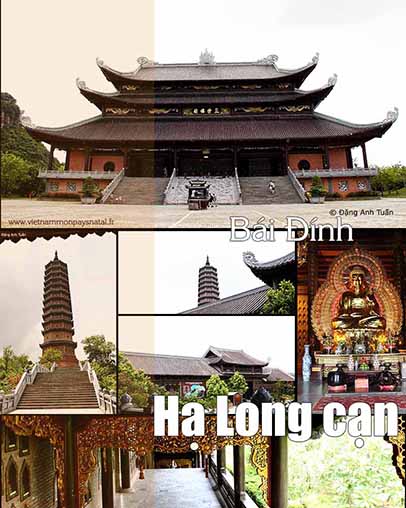

Il est aussi important de noter que dans une courte période de six ans (542-547), le roi Lý Nam Đế (Lý Bí) de la dynastie des Lý antérieurs réussît à libérer le Vietnam de la domination chinoise et ordonna la construction de la pagode Khai Quốc (Fondation de la Nation) qui devient aujourd’hui la pagode célèbre Trấn Quốc à Hànội. Selon le moine zen Thích Nhất Hạnh, on a été porté à croire par erreur dans le passé que le moine indien Vinitaruci introdusit le bouddhisme dhyana vietnamien (Thiền) à la fin du VIème siècle. Lors de son passage à Luy Lâu en l’an 580, il résida dans le monastère Pháp Vân appartenant à l’école dhyana. C’est aussi à cette époque que le moine dhyana Quán Duyên était en train d’y enseigner le dhyana. D’autres moines vietnamiens furent allés en Chine pour enseigner le dhyana avant l’arrivée du fameux moine Bodhidharma reconnu comme le patriarche de l’école dhyana chinoise et le patriarche du Kungfu. Désormais, on sait que c’est au moine Kang-Sen-Houci d’origine sogdiane (Khương Tăng Hội) à la place de Vinitaruci (Ti Ni Lưu Đà Chi) le mérite d’introduire le bouddhisme dhyana au Vietnam.

Le bouddhisme vietnamien commença à connaître son essor et son âge d’or lorsque le Vietnam réussît à retrouver l’indépendance avec le général Ngô Quyền. Sous les dynasties Đinh, Lê antérieur, Lý et Trần, le bouddhisme fut reconnu comme la religion d’état.

[Le bouddhisme sous les dynasties Đinh, Tiền Lê, Lý et Trần]

[Return RELIGION]