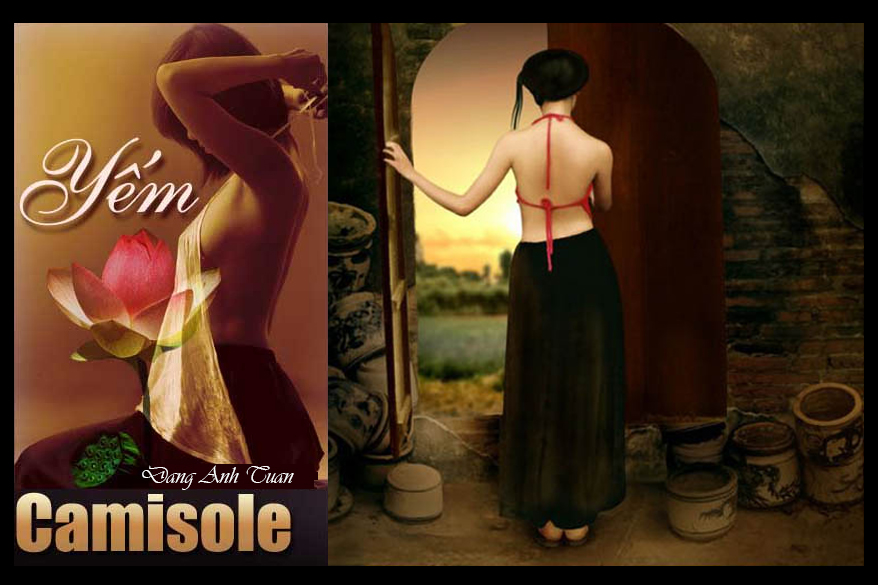

Là một phần không thể thiếu của áo tứ thân, yếm được xem như là chiếc áo che ngực phổ biến nhất của người phụ nữ Việt thưở xưa. Tìm thấy trong việc chế tạo của nó một miếng vải vuông bằng lụa hoặc vải bông nhờ các dây brơten đặt chéo sau cổ hay buộc đằng sau lưng nhầm che, nâng đỡ ngực và để trần thân trên khiến gây nên sức hút quyến rũ mà còn tạo nên sự mát mẻ dễ chịu trong những ngày hè. Ngược lại, vào mùa đông, yếm đào trở thành phần nào chiếc áo lót bên trong của chiếc áo tứ thân của người phụ nữ Việt để chống chọi lại với cái lạnh khắc nghiệt.

Trong truyền thống Việt Nam, thắt đáy lưng ong là một trong những nét đặc trưng của vẻ đẹp nữ tính. Đây có lẽ là lý do tại sao sự ra đời của chiếc áo này được liên kết với truyền thống nhầm để làm nổi bật đường cơ thể của phụ nữ bằng cách tạo cho nó có được hình dạng cơ thể phân khúc của con ong vò vẽ. Chiếc yếm này được dùng bởi mọi tầng lớp dân chúng, không trừ ngọai lệ nào cả. Nhưng nhờ qua màu sắc nên có thể dễ dàng phân biệt các loại người dùng nó. Màu nâu dành cho các thôn nữ còn các cô gái có học thức lại thích màu sắc hài hòa, trang nhã và kín đáo. Còn đối với người cao tuổi, màu tối vẫn được sử dụng nhiều nhất. Mặc dù vậy, theo quan sát, có thể thấy yếm mặc với các màu sắc diêm dúa.

Nguồn gốc của yếm chúng ta không biết từ đâu đến nhưng chúng ta nhận xét yếm được xuất hiện lần đầu tiên dưới triều đại nhà Lý vào thế kỷ 11. Nó đã trải qua bao lần sửa đổi trong thời gian trôi qua trước khi yếm được trở thành gần đây một món hàng thời trang quyến rũ cạnh tranh với chiếc áo dài. Ngày xưa, yếm được đi kèm với việc mặc váy và đội khăn xếp bằng vải (đen hoặc nâu) hoặc khăn luôn kết thúc bằng hình « mỏ quạ » trên trán. Chỉ đến thời vua Minh Mạng, quần đen mới được áp dụng để thay thế váy.

Yếm là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân Việt Nam, trong đó có cả nữ thi sĩ trứ danh Hồ Xuân Hương. Bà nầy đã có dịp miêu tả không chỉ hình ảnh lãng mạn và quyến rũ của chiếc áo yếm Việt này mà còn cả sự hồn nhiên của một thiếu nữ sống trong một xã hội được cai trị bởi đạo đức Nho giáo bất biến, trong bài thơ có tựa đề: Thiếu nữ ngủ ban ngày.

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông

Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng

Lược trúc lỏng cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Ðôi gò Bông đảo sương còn ngậm

Môt lạch đào nguyên suối chưa thông

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt

Ði thì cũng dở ở không xong.

Yếm đào được trích dẫn nhiều lần trong các bài thơ phổ biến. Nó còn thể hiện được sức mạnh và mãnh liệt tình yêu qua hai câu thơ sau đây:

Trời mưa trời gió kìn kìn.

Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông.

Rất khó chia tay người mà bạn đã yêu thương trừ khi bạn đã trở thành chiếc yếm đào để có thể nắm giữ lại tình yêu đấy thôi . Đây là những gì chúng ta được có trong hai câu thơ dưới đây:

Kiếp sau đừng hóa ra người

Hóa ra dải yếm buộc người tình nhân.

Faisant partie intégrante de la tunique à 4 pans (Áo tứ thân), Yếm est en quelque sorte le cache-seins le plus populaire porté par les Vietnamiennes d’autrefois. On trouve dans sa fabrication un carré de tissu en soie ou en coton dont les extrémités sont fixées par les bretelles se nouant derrière le dos et au niveau du cou dans le but de couvrir et soutenir la poitrine et laisser nu le reste de la partie supérieure du corps, ce qui provoque non seulement l’attrait de la séduction mais aussi la fraîcheur agréable durant les jours d’été. Par contre en hiver, elle devient en quelque sorte le sous-vêtement en dessus duquel s’ajoute la tunique à 4 pans afin de permettre aux Vietnamiennes de se protéger contre le froid rigoureux.

Dans la tradition vietnamienne, la taille de guêpe (thắt đáy lưng ong) est l’un des traits caractéristiques de la beauté féminine. C’est peut-être pour cela que la naissance de ce cache-seins est liée à cette tradition permettant de mettre en valeur la ligne du corps de la femme en lui donnant la forme du corps segmenté de la guêpe.Cette camisole a été portée par toutes les couches de la population sans exception. Mais il y a la notion de couleur permettant de différencier les catégories des gens qui la portent. La couleur marron est destinée aux paysannes tandis que les filles éduquées préfèrent des couleurs harmonieuses, élégantes et discrètes. Quant aux personnes âgées, la couleur foncée reste la plus employée. Malgré cette observation, il est possible de voir Yếm portée avec des couleurs excentriques.

On ne connait jamais sa provenance mais on note que Yếm fut apparue pour la première fois au XIème siècle sous la dynastie des Lý. Elle subit beaucoup de modifications au fil du temps avant d’être redevenue récemment un article de mode glamour, le concurrent de la tunique (Áo dài). Dans l’ancien temps, elle était accompagnée par le port d’une jupe et d’un turban en étoffe (noir ou brun) ou d’un fichu se terminant toujours par un « bec de corbeau » au dessus du front. (khăn vuôn mõ quạ). C’est seulement sous le règne de l’empereur Minh Mạng que le pantalon noir fut imposé à la place de la jupe.

Galerie des photos

Yếm est une source inépuisable pour les poètes vietnamiens parmi lesquels figure la célèbre Hồ Xuân Hương. Celle-ci a eu l’occasion de décrire non seulement l’image romantique et glamour de cette camisole vietnamienne mais aussi l’innocence de la jeune fille vivant dans une société réglée par l’immuable éthique confucéenne, dans son poème intitulé : La Jeune fille assoupie en plein jour (Thiếu nữ ngủ ngày).

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông

Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng

Lược trúc lỏng cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Ðôi gò Bông đảo sương còn ngậm

Môt lạch đào nguyên suối chưa thông

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt

Ði thì cũng dở ở không xong.

Frémissement de la brise d’été

A peine allongée, la jeune fille s’assoupit

Le peigne, de ses cheveux, a glissé

Le cache seins rouge s’est défait

Pas de rosées sur les deux collines du Pays des Fées

La source aux fleurs de Pêcher ne jaillit pas encore

L’homme de bien, hésitant, ne peut en détacher sa vue

Partir lui est pénible, mais inconvenant de rester.

Yếm est citée tant de fois dans les poèmes populaires. Elle traduit la force et l’intensité de l’amour à travers ces deux vers suivants:

Trời mưa trời gió kìn kìn.

Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông.

Il pleut et il fait du vent avec intensité.

Se couvrir d’une paire de Yếm mieux que se procurer mille couettes.

Il est difficile de se séparer de la personne dont on est tombé amoureux à moins qu’on soit devenu cette camisole (ou Yếm) pour pouvoir la retenir. C’est ce qu’on a dans les deux vers ci-dessous:

Kiếp sau đừng hóa ra người

Hóa ra dải yếm buộc người tình nhân.

Dans la prochaine vie, il ne faut pas naître en tant que homme

Il faut se muer en camisole pour retenir l’amante.