Thăng Long muôn thưở

English version

Version française

Galerie des photos

Đúng như tên được gọi trong chữ Hán, Hà Nội có nghĩa là « thành phố ở phiá bên sông » (Hà có nghĩa là sông, nội là ở trong). Không tựa như các thành phố khác ở Việt Nam, Hà Nội có một lịch sử lâu dài và nhiễu nhương. Định mệnh của nó cũng là định mệnh của dân tộc Việt Nam. Nó có một thời kỳ bị thất sủng khi Nguyễn Ánh thành công trong việc thành lập triều Nguyễn vào năm 1802 sau 20 năm chiến đấu chống với nhà Tây Sơn và quyết định dời thủ đô về Huế (hay Phú Xuân).

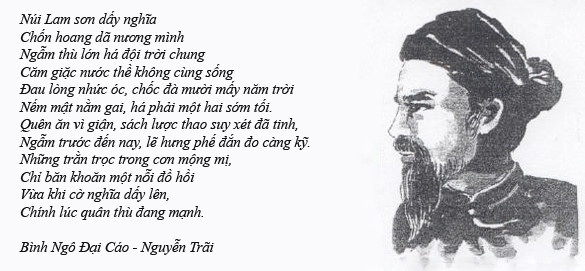

Nó đã chứng kiến nhiều trận chiến quyết định trong cuộc giành lại độc lập, đặc biệt là trận Đống Đa do hoàng đế Quang Trung lãnh đạo vào năm 1789. Nhờ cuộc chiến chớp nhoáng chống lại quân Thanh (Trung Quốc) và nhờ chiến lược tài ba của Quang Trung chọn ngày Tết của người dân Việt để tập kích bất ngờ quân thù Trung Hoa, Hà Nội được giải phóng cũng toàn thể nước Việt Nam. Đây cũng là thành phố mà được Hồ Chí Minh chọn để tuyên bố sự độc lập của Việt Nam vào ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình. Cũng tại Hà Nội, một ngôi chùa một cột được xây dựng vào năm 1049 bởi vua Lý Thái Tôn theo phong cách của những ngôi đền cổ xưa.

Hànội vắng những cơn mưa

Saxophoniste Quyền Văn Minh

Theo truyền thuyết, nhà vua đau buồn vì không có hậu duệ, nằm mơ thấy được Phật bà Quan Âm ngồi trên một toà sen trao cho ông một đứa con trai. Ít lâu sau, một phụ nữ nông dân trẻ mà ông yêu thích, đã sinh cho ông một người thừa kế. Để bày tỏ lòng biết ơn, ông dựng ngôi chùa này ở giữa một cái ao có hình bông hoa sen.

Tọa lạc gần sông Hồng, mỗi năm Hànội là nạn nhân của các lũ lụt của sông và các mưa gió mùa và các trận bão lớn. Mặc dù vậy, Hà Nội vẫn tiếp tục là thủ đô của Việt Nam thống nhất mãi mãi. Không ai dám tranh cãi di sản chính trị và văn hóa mà thủ đô đã để lại cho người dân Việt Nam. Đối với tất cả người dân Việt Nam Hà Nôi không chỉ là một biểu tượng đoàn kết dân tộc mà còn là niềm tự hào của một dân tộc nông dân dũng cảm hiên ngang chống lại thời tiết khắc nghiệt và tham vọng của quân xâm lược.

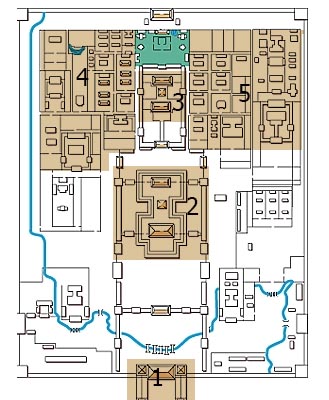

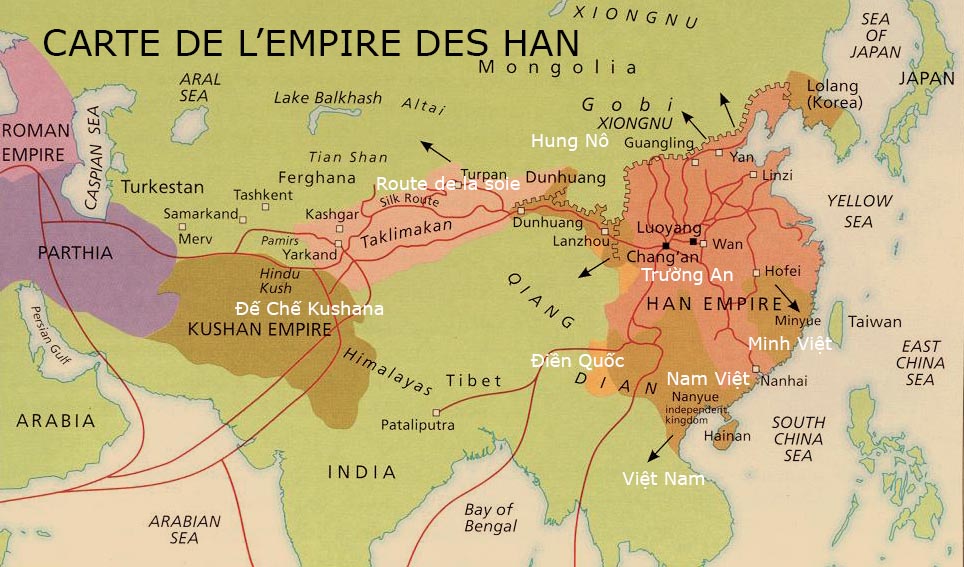

Trước khi trở thành kinh đô của Việt Nam, Hà Nội là trụ sở hành chánh của quân xâm lược Trung Quốc vào năm 607 và mang tên « Tống Bình ». Vào năm 866, nơi này có được một bức tường của Đại La, hiện nay còn có một số dấu tích. Thành phố nầy được chọn bởi người sáng lập triều đại Lý, nhà vua Lý Công Uẩn vào năm 1010 và trở thành là kinh đô mới của Việt Nam thay thế kinh đô Hoa Lư. Theo truyền thuyết, trong giấc mơ, nhà vua nhìn thấy một con rồng vàng bay lên ở khu vực này. Chính vì lý do này mà Hà Nội được gọi vào thời điểm đó là « Thăng Long » (con rồng bay lên). Địa điểm này được xem thuận lợi so với các địa điểm khác bởi vì nó nằm giữa hà và sơn, nước và núi, ở giữa những cánh đồng lúa và được bảo vệ tránh các lũ lụt nhờ các con đê. Vào thế kỷ 15, Hà Nội lấy tên là Đông Kinh. Sau đó, lấy lại tên Thăng Long cho đến khi kinh đô được dời về Huế. Sau đó, nó được đặt tên là Thành Tích, rồi đến tên Bắc Thành trước khi trở lại với tên Hà Nội chỉ vào năm 1931. Nó trở thành thủ đô của Bắc Việt Nam sau hiệp định Genève năm 1954 và trở thành từ sau biến cố năm 1975, là thủ đô của Việt Nam thống nhất.

Hànôi gồm có 913 cây số vuông. Nội thành của nó (40 cây số vuông) được chia thành bốn quận: Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa và Quận Ba Ðình. Nó cũng có 6 huyện ngoại thành và nhiều ngôi làng nằm ở trong phạm vi ranh giới của nó.

Linh hồn Hà Nội được thấy thông qua phố cổ của nó. Bà Huyện Thanh Quan, một nhà thơ của thế kỷ 19 có nhắc đến Hànội trong một tác phẩm của bà. Điều mà được thấy ở khu phố cổ này là 36 phố (hay đường) mà đặc trưng là mỗi phố nó có một nghề nghiệp riêng biệt: hàng đào với các khăn quàng cổ bằng tơ lụa đủ màu, hàng thuốc bắc với mùi hương của các loại thảo mộc vân vân…Nhà văn Thạch Lam của nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã từng nói đến « Hànôi ba mươi sáu phố phường » qua cái ăn uống của người Hà Thành.

Hà Nội cũng là thành phố của Việt Nam còn lưu giữ nhiều dấu vết của thời thuộc địa hơn so với các thành phố khác. Chúng ta có thể nói rằng đây là bản sao chính xác của một ngôi làng theo phong cách Arcachon với cung điện của thống đốc, nhà hát opera, nhà bưu điện lớn và công viên của nó. Cầu Long Biên (hay Paul Doumer) nhắc lại không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của các nhà xây dựng Pháp trên sông Hồng vào năm 1902 mà còn là dấu vết của các vụ đánh bom của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Mặc dù vậy, Hà Nội, trong những năm gần đây, bắt đầu thay đổi diện mạo và mặt tiền. Các công trình xây cất đã được tăng lên với một tốc độ đáng ấn tượng đến nỗi không còn thấy một mét vuông nào trống cả.

Comme son nom l’indique, Hanoï veut dire « la ville en deçà du fleuve » (Hà signifiant le fleuve, Nội l’intérieur »). Contrairement à d’autres villes du Vietnam, Hanoï a une longue histoire mouvementée. Son destin est celui du peuple vietnamien. Elle connut une période de disgrâce lorsque l’empereur Nguyễn Anh parvint à fonder la dynastie des Nguyễn en 1802 après 20 ans de combat acharné contre les Tây Sơn et décida de transférer la capitale à Huế (ou Phú Xuân).

Elle fut témoin de plusieurs batailles décisives dans la reconquête de l’indépendance, en particulier la bataille Ðống Đa menée par l’empereur Quang Trung en 1789. Grâce à la guerre éclair contre les troupes chinoises des Qing et grâce au stratagème de ce dernier de choisir la fête du nouvel an vietnamien pour surprendre les ennemis chinois, Hà Nội fut ainsi libérée ainsi que le Vietnam. Elle fut aussi la ville choisie par Hồ Chí Minh pour proclamer le 2 septembre 1945 l’indépendance du Vietnam sur la place de Ba Ðình. Ce fut aussi à Hanoï que la pagode au pilier unique (Chùa Một Cột) fut élevée en 1049 par le souverain Lý Thái Tôn sur un pilier en bois puissant dans le style des anciens temples des ancêtres.

Selon la légende, le roi affligé de ne pas avoir de descendance, rêva de Quan Âm, la déesse de la Miséricorde. Assise sur une fleur de lotus, elle lui tendit un fils. Peu après, une jeune paysanne dont il fit sa favorite, lui donna un héritier. En témoignage de sa gratitude, il fit ériger cette pagode au milieu d’un étang en forme de fleur de lotus.

A cause de sa proximité du fleuve Rouge, elle est victime tous les ans des inondations provoquées par les crues de ce fleuve et par les violentes pluies de mousson et les typhons. Malgré cela, Hanoï continue à rester éternellement la capitale du Vietnam réunifié. Personne n’ose contester l’héritage politique et culturel qu’elle a laissé au peuple vietnamien. Elle représente non seulement pour la plupart des Vietnamiens le symbole de l’unité nationale mais aussi la fierté d’un peuple de paysans sachant résister vaillamment aux intempéries de la nature et aux ambitions des envahisseurs.

Avant d’être la capitale du Vietnam, Hanoï fut le siège de l’administration chinoise en l’an 607 et porta le nom » Tống Bình « . En 866, ce siège fut doté d’une muraille de Ðại La dont il subsiste actuellement quelques vestiges. Il fut choisi par le fondateur de la dynastie des Lý, le roi Lý Công Uẩn, en 1010 comme la nouvelle capitale du Vietnam à la place de Hoa Lư. Selon la légende, dans le songe, le roi a vu un dragon d’or s’envoler de cette localité. C’est pour cette raison que Hanoï fut appelée à cette époque » Thăng Long« (le dragon prenant son essor)« .

Ce site fut jugé favorable par rapport à d’autres sites car il est entre Hà et Sơn, les eaux et les montagnes, au milieu des rizières et protégé des inondations par les digues. Au XVème siècle, Hanoï prit le nom Ðông Kinh. Puis elle reprit le nom Thăng Long jusqu’au transfert de la résidence royale à Huế. Elle prit ensuite le nom de Thành Tích puis Bắc Thành avant de devenir Hanoï seulement en 1931. Elle devint la capitale du Nord Vietnam après les accords de Genève en 1954 et devint depuis les événements de 1975, la capitale du Vietnam réunifié.

Hànôi couvre 913 km2. Son intérieur (ou nội thành (40 km2) est divisé en quatre districts (ou Quận): Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, Quận Ðống Ða et Quận Ba Ðình. Elle compte aussi 6 quartiers suburbains (ou huyện) et de nombreux villages situés à l’intérieur de ses limites.

On trouve l’âme de Hanoï à travers son vieux faubourg. Huyện Thanh Quan, une poétesse du XIXème siècle l’a évoqué dans l’une de ses œuvres. Ce qui retient le plus dans ce vieux faubourg, ce sont les 36 rues connues souvent sous le nom Phố (ou đường en vietnamien) dont chacune a sa spécialité: rue de la soie aux écharpes multicolores, rue des médicaments au parfum d’herbes aromatiques etc…Le célèbre romancier Thạch Lam a eu l’occasion d’évoquer ce faubourg à 36 rues à travers la cuisine vietnamienne.

Hanoï est aussi la ville vietnamienne qui garde plus de traces coloniales par rapport à d’autres villes. On peut dire qu’elle est la copie conforme d’une bourgade au style d’Arcachon avec son palais de gouverneur, son opéra, sa grande poste et son parc. Le pont Long Biên (ou Paul Doumer) rappelle non seulement le premier ouvrage d’art des bâtisseurs français sur le fleuve Rouge en 1902 mais aussi les traces des bombardements américains durant la guerre du Vietnam.

Malgré cela, Hanoï, depuis quelques années, commence à changer de visage et de façade. Les constructions se sont multipliées à un rythme effarant tel qu’il ne reste pas un mètre carré inoccupé.